香港地少人多,不少舊區車流與人流皆絡繹不絕,「人車爭路」情況頻生,導致不時有行人被捲入車禍。政府去年4月於旺角設立全港首個「30公里低速區」,限制區內車輛行駛速度於時速30公里以下,藉以加強保障行人安全、減低與行人相關的交通意外率。唯措施實施近一年,據記者在現場觀察,發現區内有貨物阻塞行人路,行人因而要走出馬路,「人車爭路」情況依舊。

而據記者調查,「30公里低速區」不止駕駛者、附近檔主和街坊,甚至有區議員都不知道該措施。有關注組織認為,道路設計未能配合低速區的實施。

旺角部分路段限速30公里

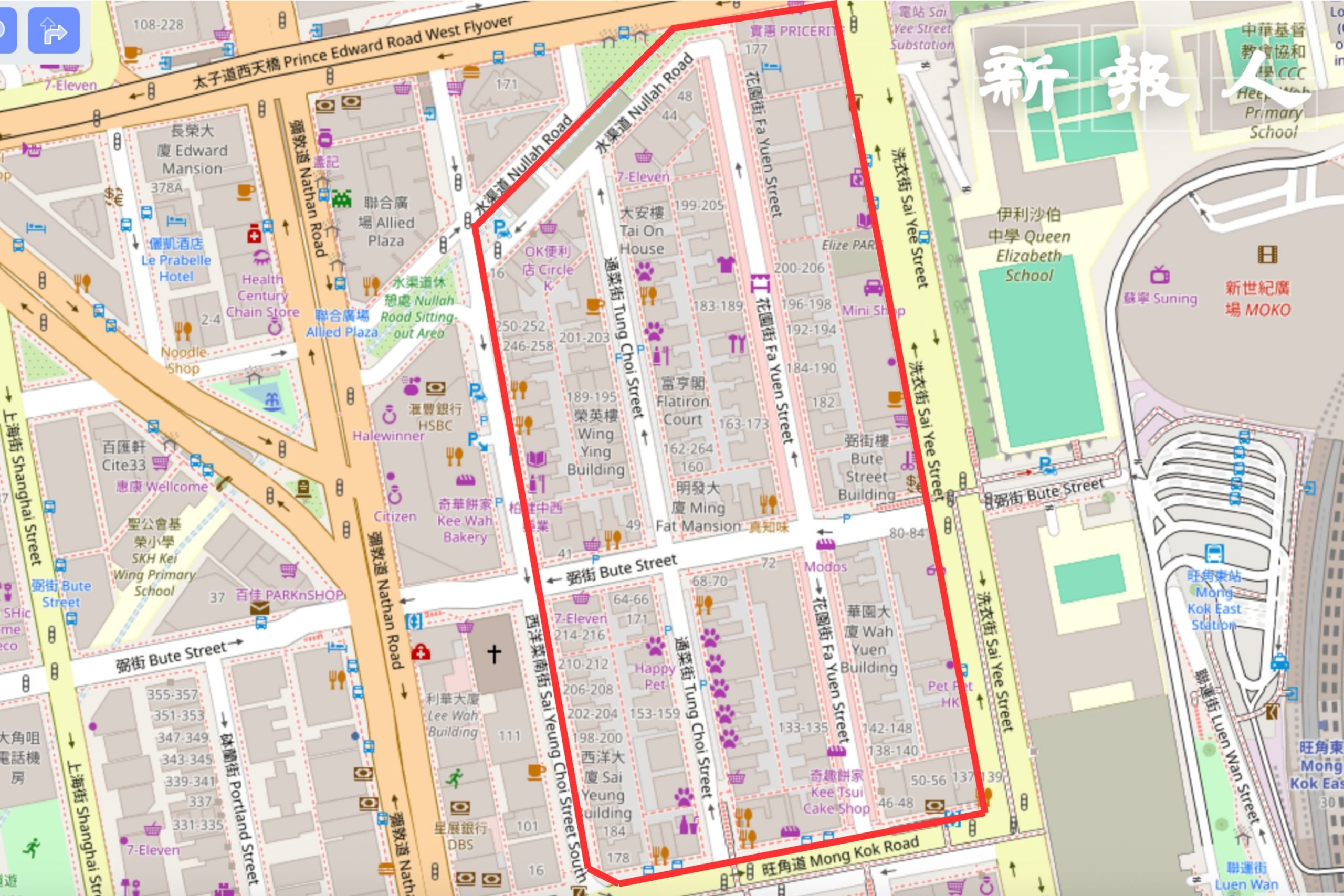

去年西九龍發生382宗包括引致他人重傷或死亡的危險駕駛個案,屬全港最高;而行人交通違例事項有2105宗,為全港第二高。運輸署由去年4月29日起,在旺角數個路段實施時速30公里車速限制,包括花園街與西洋菜南街之間的一段水渠道、洗衣街與西洋菜南街之間的弼街及旺角道與水渠道之間的通菜街和花園街。運輸署發布全港交通黑點數據中,去年第一季至第三季,以上路段未被列為交通黑點。

違泊上落貨普遍 限速難解人車爭路問題

通菜街是限速30公里的路段之一,該處路面寬闊,部分路段左右兩旁設俗稱「咪錶位」的停車收費錶泊車位。記者現場觀察所見,日間街上不少車輛違例停靠等候「咪錶位」,「並排停車」佔用了行車線,行人要在「車罅隙」之間過馬路,令視線受阻。

同時,街道上落貨活動頻繁,不時出現貨物霸佔行人路,令行人路的空間更窄,加上大半路段並無欄杆分隔行人路與馬路,因而部分行人每遇阻擋便會步出馬路,增加意外風險。

不過法例僅禁止行人於距離過路處(包括交通燈口、斑馬線、行人天橋及隧道等)15米內橫過馬路、穿越欄杆等行為,而行人即使步出馬路亦不屬違法。

車流少 車速慢 低速區無人知

毗鄰通菜街的花園街有大量販賣乾貨、蔬果等的排檔,人流密集,大部分行人走在馬路上選購貨品。限速30公里的一段花園街不屬行人專用區,汽車全日皆可通行,唯實際上使用該路段的車輛甚少,車速亦較慢。

檔主吳小姐表示不清楚實施了低速區,她指每小時平均僅有約一至兩輛車駛入,形容「熟路啲人(司機)都知道行(駛)入嚟,行路仲快過揸車,所以啲人通常都唔會揸入嚟,除非兜錯路。」

記者下午在花園街觀察,逾一小時內只有一輛載客的士駛進該路段,駛畢整段約200米的路程耗時1分鐘32秒,計算下來時速僅約8公里,遠未及上限的30公里。

紅色公共小巴(俗稱「紅Van」)司機丘先生回答記者提問前,正駛過弼街進入30公里低速區內的總站,路口左右各豎立了限速指示牌,地上同樣髹上「30」字樣,不過他直言:「你(記者)唔講,我都唔知(進入了低速區)。」

雖然丘先生表示不清楚30公里限速的實行,但他說一向在區內都會慢駛,因「人車爭路」問題非常嚴重,若發生與行人碰撞的意外,司機法律責任比行人大。「(行人)過馬路大模廝樣,你(司機)要就佢(行人),唔係佢(行人)就你(司機)。」因此,有否設立「低速區」並不影響司機固有的防禦性駕駛態度。

不單止駕駛者和附近街坊檔主,連區議員都不知道這個計劃。記者於4月8日通過油尖旺區議會「會見市民計劃」,向當值的葉傲冬議員及蔡少峰議員查詢。葉傲冬指截至當日本屆任內的區議會會議並沒有任何與計劃相關的文件,因此在沒有任何文件討論下,他表示並不能向記者提供有關的計劃意見。兩人亦指,截至當日,未有接獲任何有關行人安全或區內車速的意見反映。記者早前多次以電郵及電話向油尖旺區十五位區議員查詢成效及區內情況,然而於截稿前仍未收到回覆。

道路設計配套未完善 與「行人友善」差距尚遠

限速區內除實施車速限制,未見有其他降低車速的道路設計配合改善交通安全。居於區內的Eva指「人車爭路」問題於路口位置尤其嚴重,雖然車速不高,但不時有車輛轉彎時忽略了行人安全。她認為設立低速區並無實際效用,認為政府應改善整體設計以達至人車分流。她舉例指,「加咗天橋之後,下面嘅紅綠燈行人(過路處)仍然照用,其實應該要取消。」

一直關注交通安全的組織「街道變革」發言人Ezreal指,配套欠奉或因運輸署與工程界協調不佳。他解釋,運輸署根據《運輸策劃及設計手冊》(下稱手冊)改善道路設計,政府人員只「跟紙辦事」,而手冊並無明確列明「低速區」應有何設計,故有關部門「可以唔做就唔做」。

Ezreal稱單單設車速限制對改善交通安全作用不大,認為可以配合降低車速的道路設計,如收窄路口、設減速平台(即運輸署稱的「行人過路平台」 )。

Ezreal又指,發生交通意外或違例事件時不能污名化道路使用者,反之應檢討設計是否適宜,避免造成陷阱:「設施唔係有就得,要符合行人本身嘅習慣。」他又建議政府在街道設計前,除了考慮車流量和道路的承載力,還可以考慮場所功能的因素,如這些地方是否由行人活動主導。

運輸署回覆查詢時指,因為該處屬人流較多的市區而被選取為低速區,而實施後,區內行人交通意外的機率和嚴重程度均有所下降,署方表示會不時檢視區內車流與車速。署方數字顯示,自措施生效後的去年5月至今年4月,旺角涉及行人的車禍有3宗,較措施生效前一年的7宗少4宗。

對於被指有關行人友善的配套不足,運輸署稱目前正研究推展減速平台等措施至其餘合適地點,並強調署方於2022年更新手冊後已列出「易行城市計劃」的設計要求,並承諾會持續檢視,冀更有效推動「行人友善」。

指導老師:陳景祥

《San Po Yan Magazine 新報人》

新報人(SPY)是香港歷史最悠久的大學生實驗報紙,以實踐新聞自由為原則;體現不趨附商業利益,不附從政治功利,只為專業學習的存在價值。

【財經專題】港銳意發展穆斯林旅遊 遊客望增友善設施食肆更多元化

留言