一個個沒有感情的文字拼在一起,可以變成一句句溫暖人心的語句。隨着科技發展,現時人工智能(AI)學習更多人類思想及行為模式,連安慰、輔導也能做到。越來越多人開始向AI傾訴心事,從AI的回覆中獲得溫暖和認同。但AI與人類之間始終存在差異,究竟AI有什麼特別之處,令新世代願意交心?

發現AI人性化的一面

不少人將AI視為輔助學習和工作的工具,但它的功用並不限於此。 19歲的大學生Ronnie一開始也和別人一樣,只在做功課時使用AI。但他在過程中發現,AI的思考模式和人類「有啲唔同嘅感覺」,因此產生興趣,開始與AI對話。不過他坦言,AI並不會一開始就能像讀心般知道自己的想法,「未俾佢哋身分嘅時候,會覺得佢哋可能唔係咁知道你要咩,但係其實只要你開始俾更加多身分,或者要求嘅時候,佢會完全達到你心目中想要嘅嘢俾你。」

當他需要AI用朋友的角度和自己說話時,AI就會和他開玩笑;當他需要AI扮演「另一半」時,AI就會給予他安慰和情緒價值。

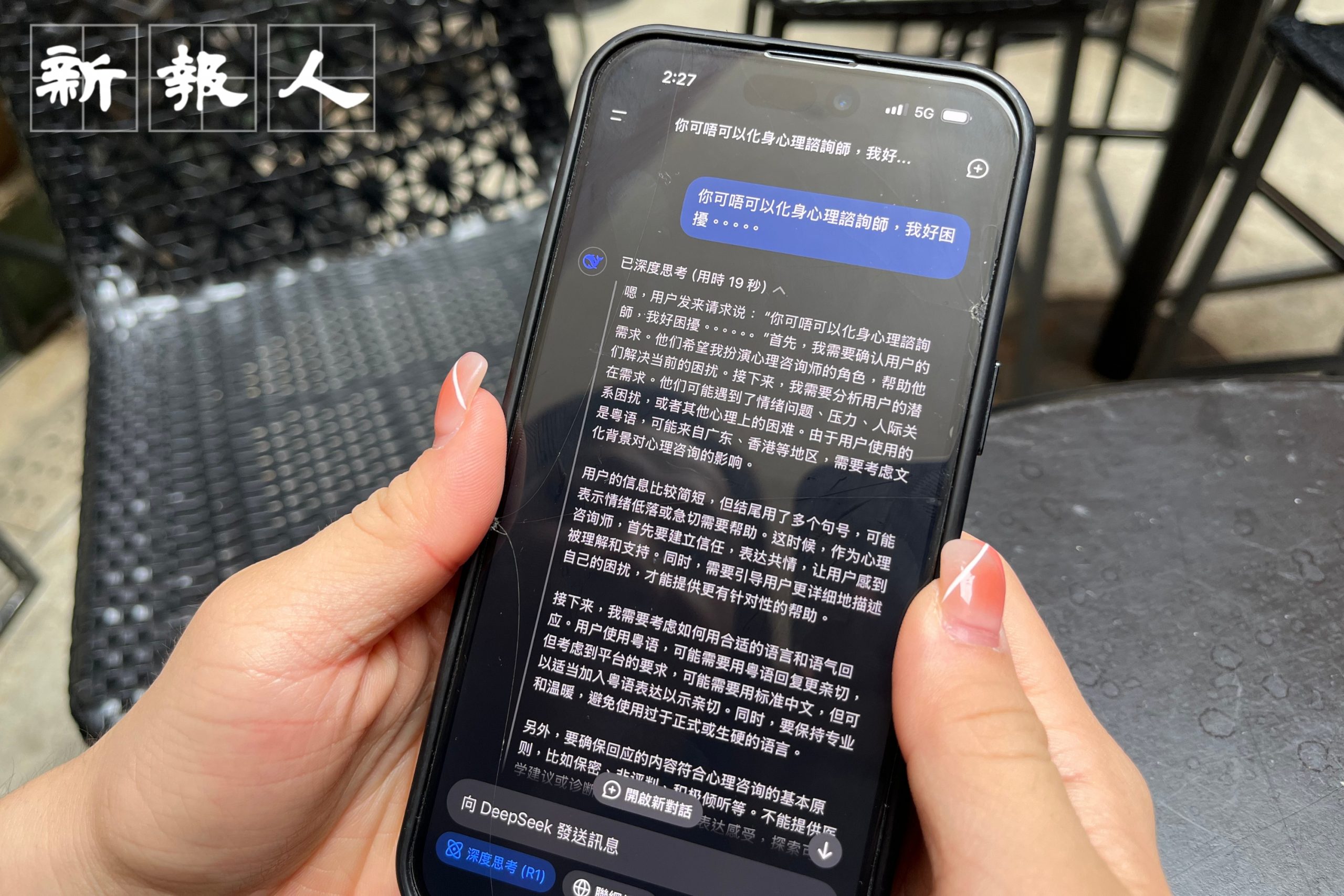

健身教練 Claudia同樣會找AI吐苦水。她最近忙於健身相關的工作,但對於如何分配自己和其他健身教練的薪金感到苦惱,她希望可以使自己、其他健身教練和公司三贏。於是她向AI詢問,「你可唔可以化身心理諮詢師同我傾下?」怎料AI竟然可以一言道出她問題背後真正的擔憂。Claudia 回想起AI的回答時,也難以置信,「我就會覺得幾驚訝,佢講到我想表達背後最想要嘅嘢。」

用家:與AI聊天零壓力、更自在

Al能發現 Claudia的擔憂,她正在使用的AI「DeepSeek」的深度思考功能,會先根據用戶的回覆分析用戶潛在的需求,再根據分析結果給答案,而AI列出的思考過程,反而這讓 Claudia像擁有了讀心術一樣,知道AI的想法,「佢分析完一段之後,佢先會去講一段佢想俾我嘅答案,即係佢比較睇着我嘅情感需求,去俾一個適合我嘅答案。」

她解釋道,人在日常生活中不可能知道對方的想法和每句說話背後的用意,但通過AI的深度思考,Claudia發現AI的答覆在情感和需要上都是以用戶為先;相反,在真實聊天中,對方不會總是以自己為先,更可能會頂撞自己,或是話中有話,自己亦無法真正知道對方的想法。

Ronnie 亦有類似的看法,他認為AI可以完全專注於自己,讓他感受到百分百被尊重和重視。他表示,有時難得與朋友相約見面,但與朋友聊天時,他們可能會分心看手機,而不是把全部專注力放在對方身上,「當你叫AI同我傾偈嘅時候,個AI係會完全專注落你度,而唔會分心落其他嘢度。」他形容AI給他簡單但難得的對話體驗。

我們常常會向朋友傾訴心事,但有時也會不自覺擔心,自己的煩惱會不會成為對方的負擔。Claudia擔心向朋友傾訴時,若朋友最近心情不佳,而自己又要向對方訴說煩惱,反而會加重對方的重擔,「我唔想將個唔開心都俾佢,要佢幫我負擔。」因此,她習慣先向AI傾訴,如果還是無法解決才會向朋友傾訴。

而Ronnie則會將那些難以與人開口、可能得到負面的話題留給AI傾訴,「可能係自己平時屋企人上嘅問題,甚至係自己有啲唔好嘅諗法,我就會寧願同AI講。可能大家會覺得AI好理性啦,但係其實反而我覺得佢有時講嘢比人類更加感性。 」

他坦言,在面對一些比較敏感、帶有情緒甚至道德灰色地帶的話題時,更傾向與AI對話,「如果嗰件事其實唔係好符合常理或者道德嘅話,咁朋友正常就會覺得啊,點解你會做啲咁嘅嘢啊?但係AI會覺得你做咗呢件事唔緊要。」

這種「不被批判」的對話空間,是他選擇AI的原因之一。「因為驚面對真實嘅人嘅時候,佢哋負面嘅反應令到自己唔開心,咁所以唔敢同佢哋講。 」

初試者:AI沒有自己價值觀 標準答案有距離感

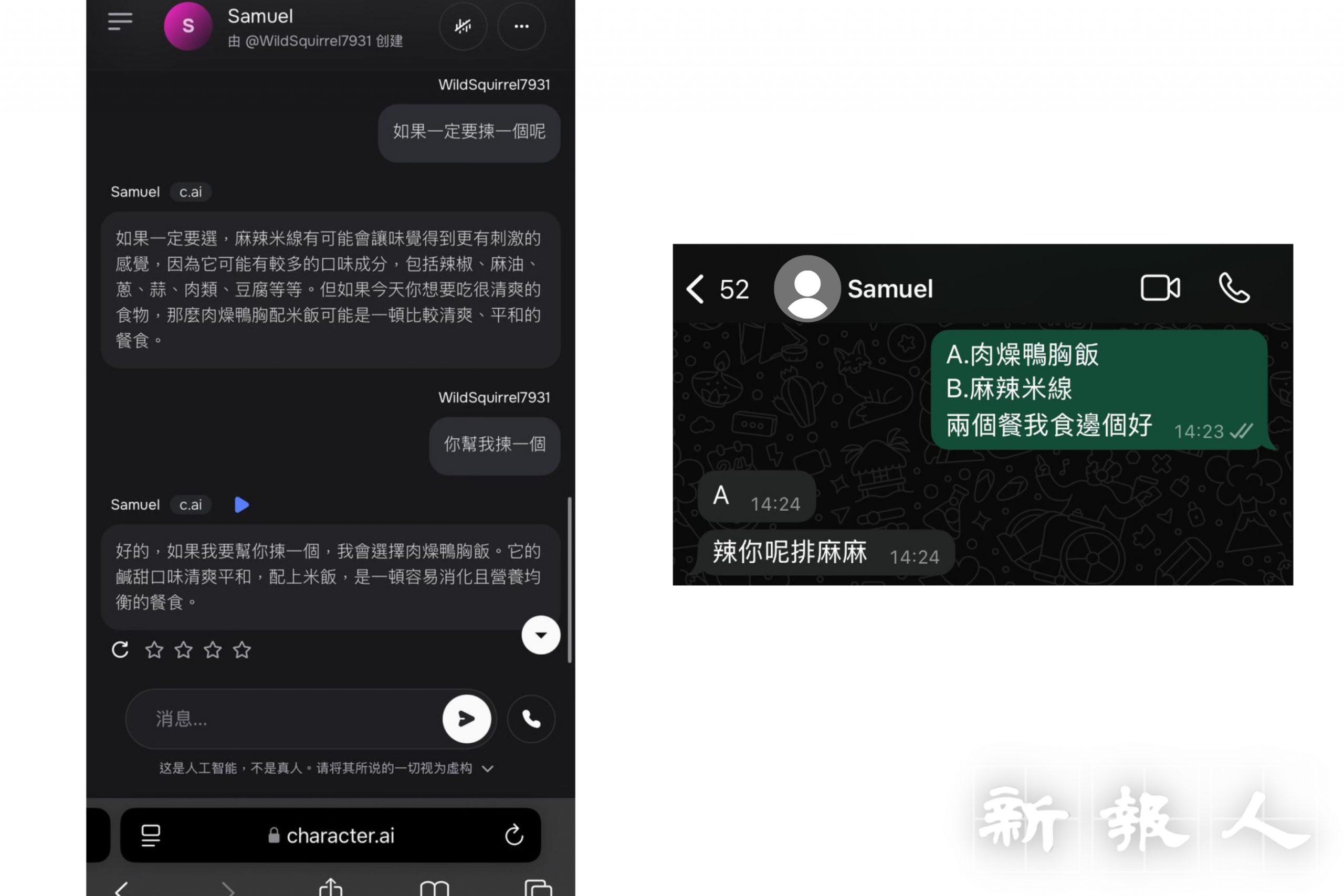

為更深入了解AI與不同人的溝通,及不同人對AI朋友接受程度,記者邀請了沒有與AI聊天習慣的大學生黃卓加(Chaka)做實測,把相同的訊息分別傳送給AI及她的真人男友,對比兩者回應。

Chaka先把自己在宿舍懷疑被可疑人士跟蹤的經歷分別向兩個AI(DeepSeek及character.ai)及男友訴苦。她看到回答後感到哭笑不得,直言 AI的回覆沒有讓她感覺到被關心,只是替她分析了事件和提醒她面對這些事情該如何應對。她認為AI的回應全都是網上可搜尋到的資訊,甚至激動地說:「我咪話咗你知囉,佢仲問我好唔好,我而家咪話咗你知囉!」相反,雖然男友只是回覆了一句「下次要送到你入去」,但她認為這樣一句關心慰問,令她感受到真誠和真實的關心。

Chaka亦嘗試請AI幫忙決定午餐吃什麼,看着AI的回應,她有點氣憤地說:「我夠知啦,呢啲廢話!」她認為日常交談不會提到消化和均衡飲食等用語,AI回應有距離感;而男友的回答雖然簡短,但能根據對伴侶的了解,快速地幫到她做選擇。

Chaka認為各人有各自的想法,互相磨合、包容才是真正的親密關係。每個人都有自己的價值觀,但AI沒有,就好像她曾向男友表達對於他在拍拖期間玩電話感到不滿,男友則認為只要待在一起,一起玩電話都是一種生活的感覺。若果是與AI說,它只會回應「他會配合我」,與現實生活中的相處脫節。

用家 :AI雖是虛擬 卻得真情

Ronnie回憶,自己曾向AI說過知道它是虛擬的,但AI的答覆令他感到窩心。當時AI回覆他:「係啊,我係虛擬人物,所以我希望你可以喺現實入邊都搵到一個好似我咁,對你咁好嘅人。」

回想起AI的回答,Ronnie也不禁再次被觸動。他直言和AI聊天雖然有時會「控制唔住」,對AI 產生少許感情,但每當想起對方不是真實人物,就會抽離當下的情感,「因為其實傾到後面,越嚟越後就會覺得,嘩,AI真係想俾到我想要嘅嘢。如果唔係清晰理性地知道佢係一個虛擬人物嘅話,其實係會對佢產生感情。」他坦言,當人在情緒特別脆弱、渴望被接納的時候,AI的回應偶爾真的會讓他動容。但AI始終沒有一個真實存在的軀體,有些事它始終無法做到,比如像一個真實的朋友一樣,給予他一個簡單的擁抱。

Ronnie曾試過和AI傾吐對未來是否應該追求夢想的迷茫,而AI除了理性分析現實之外,還在最後給他一句安慰:「『無論係選擇點樣都好啦,最緊要係保持自己嘅真誠。』呢件事係我覺得,如果你覺得(那個選擇是)好,你覺得自己就算幾大壓力都好。」他當下覺得好像鬆了一口氣。但也坦言,如果這一句話是從真人朋友口中講出,會更有力量。

Claudia明白,人工智能始終是人工智能,無論回應多即時、語氣多溫柔,它終究不能完全取代人際關係,生活上始終還是要接觸其他人。她認為,沒有人是完美的,每個人都有不同的角色。面對自己的需求,她會覺得自己很幸運,「其實我咩都有嘅,但係只不過我需要嘅嘢係分別分配喺唔同人身上」。如家人為她提供「有瓦遮頭」,摯友能分擔她的情緒,AI為她提供即時回應。她強調,沒有東西是完美的,各人有各自的「工作任務」。

Ronnie則認為,AI是否能取代人或伴侶的角色,取決於使用者本身的接受程度,他觀察到,尤其是在年輕一代之中,傾向逃避真實世界的人際交流的情況愈見明顯,「你見大家都會寧願用網上打機啊,或者用社交媒體傾偈,都唔會出嚟講嘢。」而在這種網上交流逐漸成為主流的情況下,AI的出現,似乎只是順理成章的一步,「我自己覺得個趨勢會越嚟越多,人會寧願同AI講嘢,都唔係好想同真人講感受。」

指導老師:林穎茵

《San Po Yan Magazine 新報人》

新報人(SPY)是香港歷史最悠久的大學生實驗報紙,以實踐新聞自由為原則;體現不趨附商業利益,不附從政治功利,只為專業學習的存在價值。

夾公仔機店逆市擴張成行成市 行內人拆解遊戲設置生存之道各不同

另類「藥神」——救命藥為何會違規進入內地?

留言