香港藥物批發商疑以不正規渠道向內地出口癌症藥物 ,在法律與人道之間,監管問題陷入了兩難困境。

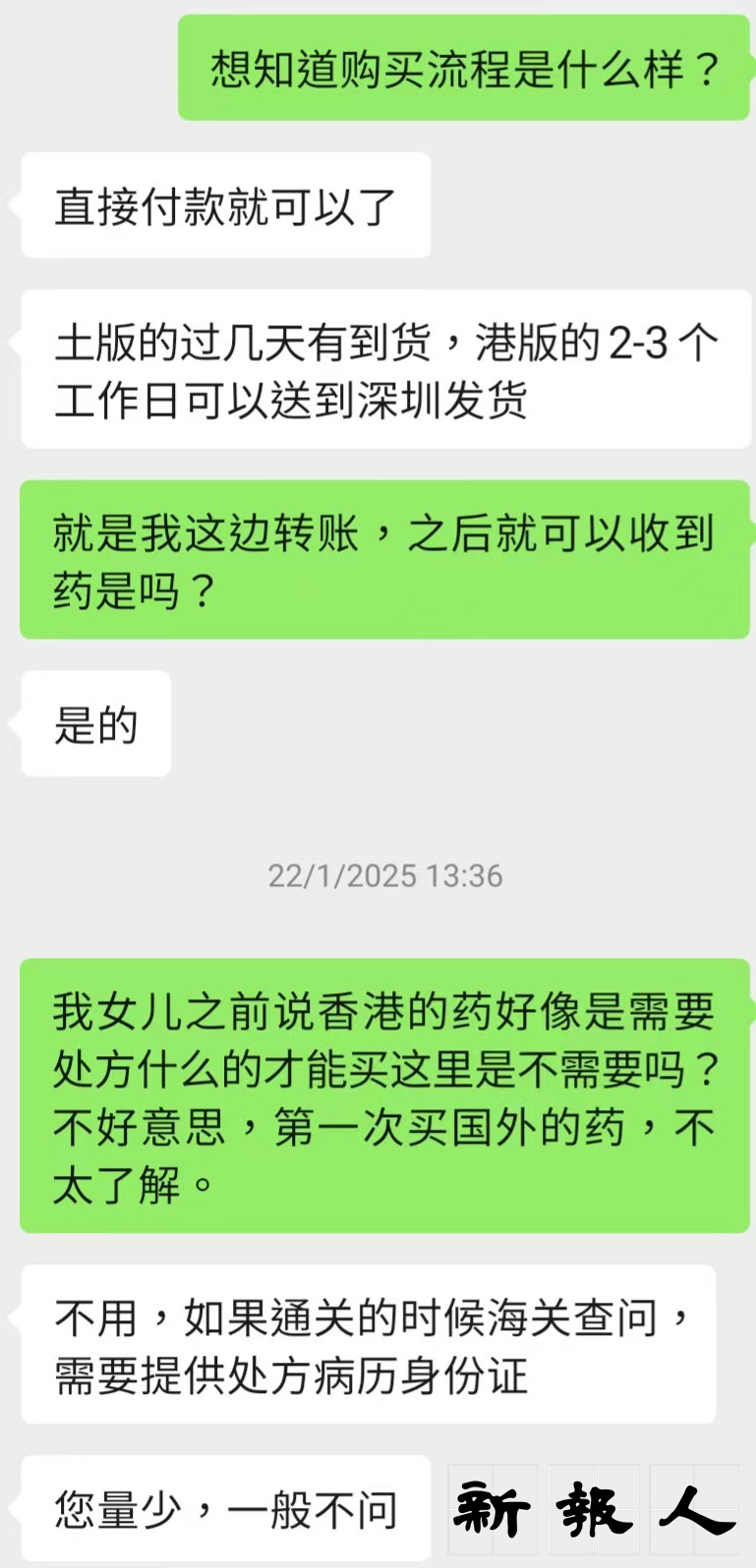

「直接付款就可以了」 ;記者假扮顧客向香港沙田藥業(化名)詢問癌症藥物購藥流程時,該公司微信客服如此回答。

由於內地與香港的藥物註冊流程不同,部分癌症新藥在內地註冊需時遠超香港,許多內地癌症患者選擇從香港藥物公司購藥,而香港持牌批發商香港沙田藥業長期從事這一業務。

癌症藥物通常價格不菲,記者諮詢標價52000元人民幣一盒的抗癌藥物卡博替尼,售賣流程卻如兒戲——添加微信客服,直接付款,藥物即可發貨。然而,內地未註冊、屬處方藥的癌症新藥 ,為何能繞過海關檢查落入患者手中?藥物公司出口藥物疑在境外入境時未經正規途徑,為何在香港現行法律下沒有受到管控?內地癌症患者,又為何接受這條可疑的購藥之路?

藥物公司直言一般不查 深圳海關指供應商抱僥倖心理

來自江西的患者家屬袁先生兩年前在患者群了解到香港沙田藥業,向其購買內地未註冊的癌症靶向藥「BLU-945」。他當時從沙田藥業的官方網站找到了公司微信,並成功購買藥物。

「向我賣藥的是位女性,自稱是香港沙田藥業的醫生。」在購買藥物時,對方沒有要求出示任何身份證明 、醫生處方和病歷,只要求直接轉賬並給出郵寄地址,即可從內地向他發貨。數天後,袁先生收到了發自「內地南方城市」的藥物快遞。

記者以患者身份詢問沙田藥業如何購買內地未註冊癌症藥物,客服表示只需直接轉賬,「兩至三個工作日送到深圳發貨。」問及是否需要處方,客服竟直言如海關查問才需提供,而記者買得量少,「一般不問」。

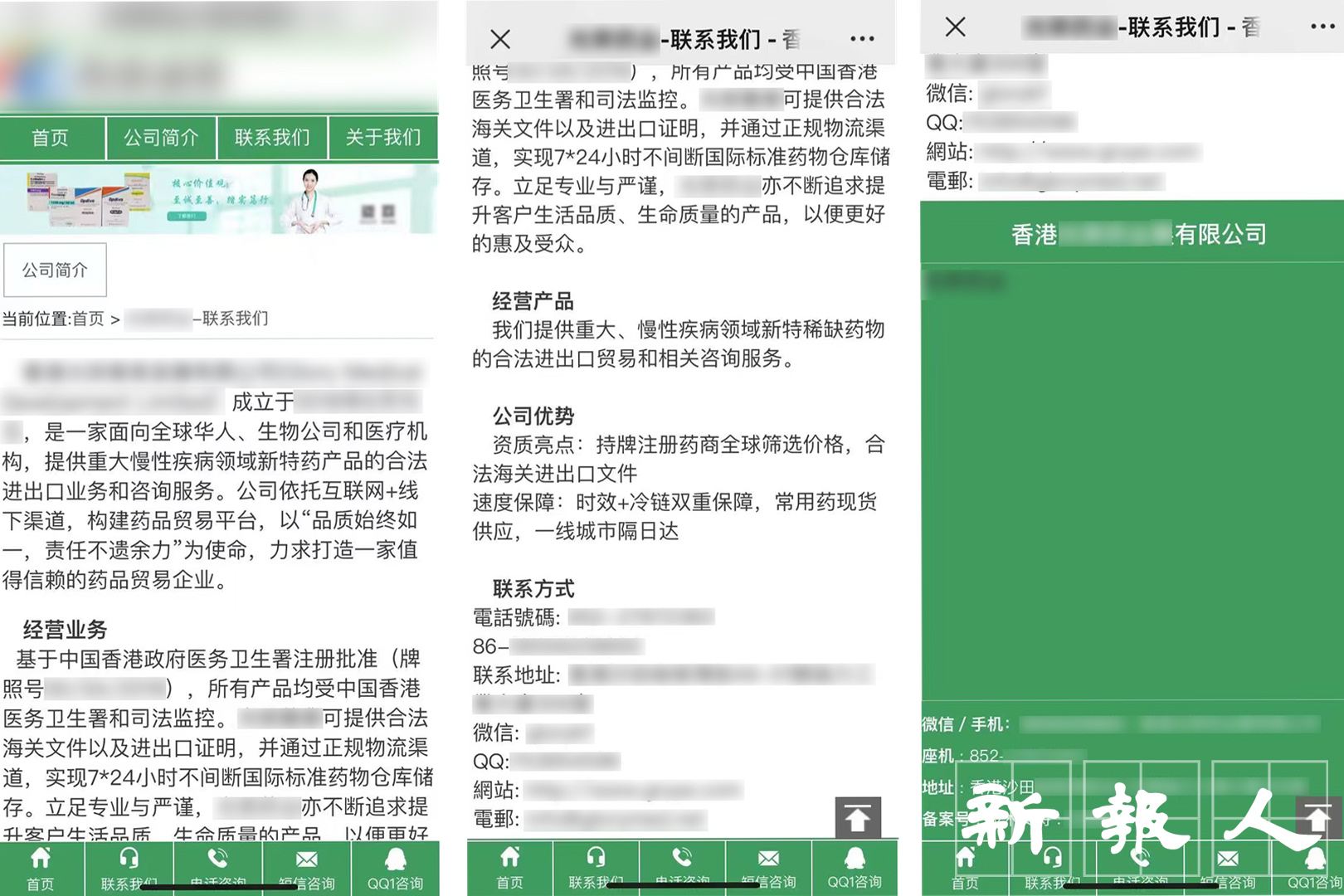

記者核實香港沙田藥業「微信公眾號」提供的地址和衛生署名單一致 ,兩次前往,只見公司門牌,但都沒有職員在場。記者撥打其提供的香港電話,聽到辦公室內有鈴響,但無人接聽,撥打其內地電話,發現已經易主。

中國法律規定,處方藥入境無論通過郵寄還是隨身攜帶,均應以合理、自用數量為限,具體以現場海關執行為準。記者分別向管理郵寄入境的北京郵政現場海關和管理隨身攜帶入境的深圳羅湖口岸現場海關查詢,雙方均表示,數量以處方為準,自用則指藥物必須自己使用或餽贈親友。針對藥物公司人員隨身攜帶未註冊藥物入境,再交予患者,深圳羅湖口岸現場海關明確指出,這屬非法行為。

「未註冊的癌症藥物 ,藥物公司也無法通過正規渠道報關」,口岸工作人員解釋,這種做法是抱僥倖心理,企圖逃過海關查驗,一經查出 ,必然沒收藥物,損失也只能由購藥者承擔。

綜合上述回答,無論郵寄還是「人肉」運輸,沙田藥業都無法在無醫生處方的情況下合法將藥物送入內地。中國《刑法》規定,運輸、收購、販賣國家限制進出口貨物、物品,數額較大,沒有合法證明的,可被判處第一百五十三條走私普通貨物、物品罪。如患者用藥後健康受到嚴重危害,還可能涉嫌《刑法》第一百四十二條妨害藥品管理罪。

記者向沙田藥業微信客服尋求回應,詢問袁先生的說法是否屬實、公司是否知道中國海關相關規定,客服稱「不知道您在說什麼」並刪除記者的微信聯絡 ,沒給出進一步回覆。

衛生署建議內地患者親身到港就診

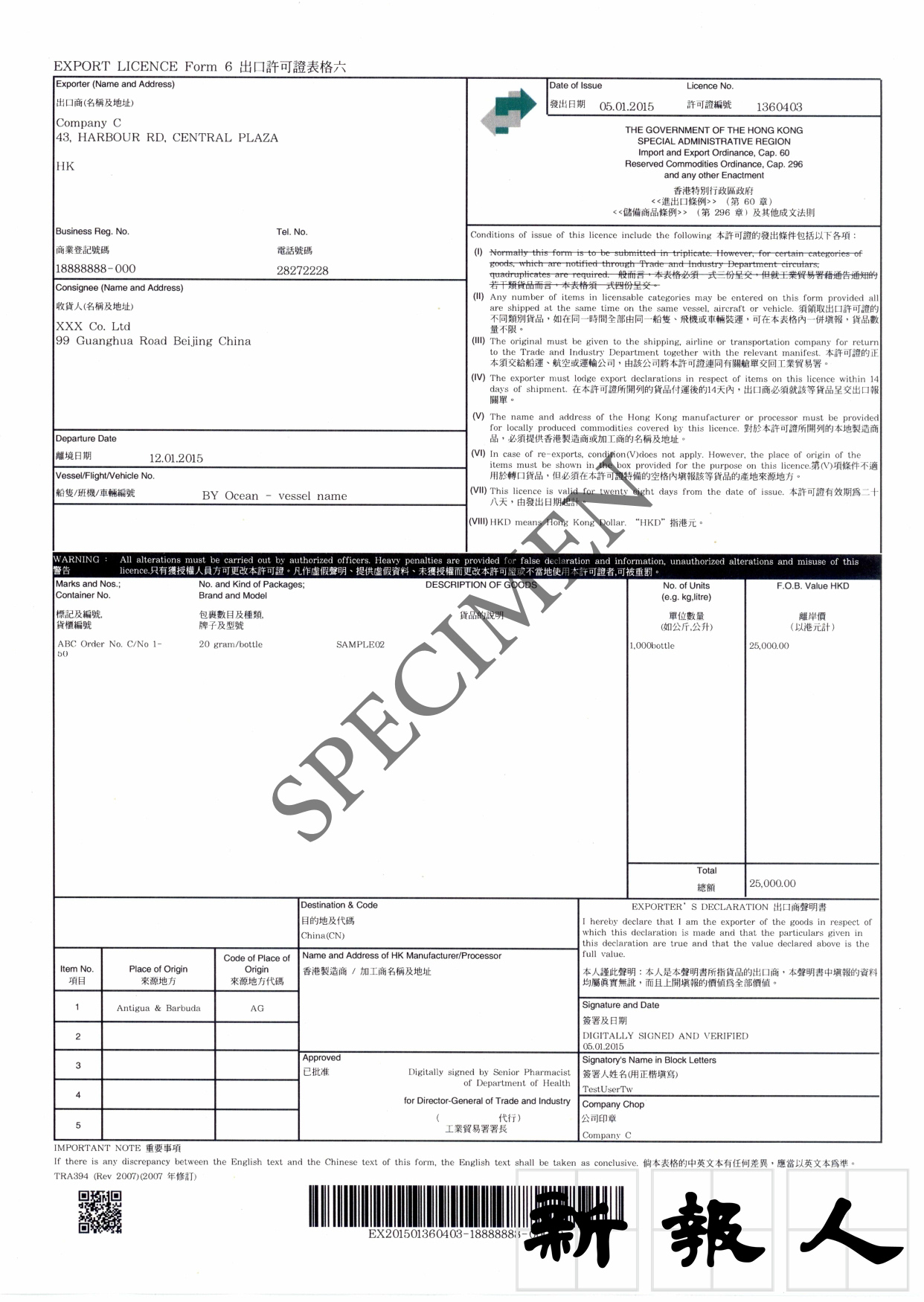

香港海關表示,凡將藥劑製品及藥物輸出香港,必須具備由工業貿易署署長授權衞生署簽發的出口許可證,通過網絡向海外銷售亦需遵照此規定。就內地海關是否曾就沙田藥業未正規報關投訴,香港海關表示不予透露。

衞生署回應,會不時突擊巡查持牌藥商註冊處所,以監測其遵守法例、牌照條件及執業守則的情況,並轉交其定罪和不當行為個案給管理局以考慮展開紀律研訊。衛生署亦有既定機制監察市場(包括網上)銷售的藥物 ,發現違反相關法例時,會即時展開調查,如發現任何違規行為 , 定會依法處理。

衛生署建議內地人如有需要及健康情況許可下 , 可到香港求醫,讓醫生向患者處方適當藥物 ;如未能親身到香港就診,建議諮詢內地醫生,商議能否在內地取得有關藥物,或可否以另一種藥物替代。

中國法律規定,國家食品藥品監督管理局需對進口新藥進行評審,確定是否要進行臨床試驗,大多數癌症藥物屬臨床試驗範圍。患者需參加臨床試驗,或待推出後才能取得藥品。

香港藥物註冊流程則較簡便,長期以來藥物只需在約三十個指定參考國家中的兩個國家完成註冊,並提供本地數據,即可申請註冊 ;2024年該機制更優化為「1+」機制,只需一個參考國家的註冊信息。

以沙田藥業售賣的卡博替尼為例,該藥物最早於2012年在美國上市,衛生署資料顯示,該藥2018年在香港推出,但在內地至今仍沒有。

香港亦允許藥物批發商以出口為目的進口未註冊藥物,轉售內地患者。「為治療妻子的癌症,我會閱讀國外試驗藥文獻,選擇地購買;在沙田藥業購買的藥物就是當時未在香港上市的試驗藥」;袁先生分享。

同時,內地進口藥物生存環境正在惡化。2024年底,中國公佈國家藥品集中採購結果,由於國產仿製藥低價競爭激烈,原研藥廠無一中標,患者無法再通過醫保低價取得原研進口藥,令原價高昂的原研進口藥逐步退出內地公立醫院。2025年1月,中國國家藥監局公開數據 ,被爆多款國產仿製藥的效用數據雷同,令人懷疑數據是否真確,其後國家藥監局藥審中心以「編輯錯誤」回應並下架相關數據,引發對國產仿製藥的信任危機。中信保誠醫藥保險代理人于志華認為,原研進口藥退出可能使患者向境外購藥的需求增加。

香港現有法例存在空白 未能規管批發商藥物流向

《批發商持有人執業手冊》指出,批發商牌照持有人須作出應盡的努力,確保藥劑製品可合法出口至收貨國家。然而,持牌批發商香港沙田藥業疑在收貨國家或地區未正規報關,相關法例中卻未發現應對措施。

藥物公司在香港從事藥物出口須持批發商牌照,可將貨品售予獲《藥劑業與毒藥規例》授權的人,香港外的個人亦屬此列。而批發商向境外銷售毒藥獲《規例》豁免,該條例未能對於向境外買家售賣藥物予以監管。

此外,衛生署指獲取出口許可證,需要通過「藥物的進出口證申請及流向監察系統」提交資料。而系統範例顯示,批發商只需填寫境外顧客住址,無需提供藥物進入出口國家或地區的合法證明。

病人政策連線主席林志釉律師指,由於兩地貨物流通十分方便,不法分子以不正規渠道將藥物帶入內地的情況並不罕見,不時有聽聞相關案件的報道。

林志釉指,藥物離港後,香港便無執法權,無法規管流向;進出口部門要求填寫出口證,是提醒批發商妥善處置及合法令藥物進入出口國家。但是,違反提醒的公司並不違反香港法律,這種行為如被內地海關發現,應由內地處置。

不過,林志釉對香港藥物批發商在海外違法並不贊同,認為如藥物公司不時被內地部門發現有不法行為,並向香港投訴,即使並不觸犯香港法律,亦應當檢視其是否應繼續持有牌照。

合法購藥存困境 內地非法途徑購藥將持續

未註冊藥物入境內地需要處方,于志華卻指出,對未註冊、甚至所在醫院沒有的藥物,內地醫生都無處方權。更矛盾的是,北京郵寄海關表示,藥物入境時最好提供內地處方,海外處方可能遇到困難。

記者以「藥物名稱+香港」網上搜索,發現多家藥物批發商通過微信等聯繫方式 , 向內地患者售賣藥物。記者佯裝顧客咨詢其中七間,僅兩間要求必須提供處方購藥,一間需要處方以轉介醫院。其餘四間,有三間稱可以病歷代替處方,另外一間,即沙田藥業,則未要求提供任何信息。記者向其中一間稱可提供病歷的公司追問,如何處理病歷以得到處方合法通關,未得到回應。

內地患者無法從境內獲取處方,且必須從境外購藥,而藥物入境又必須要處方,袁先生質疑,多數患者無法從境外取得處方,「沙田藥業的行為是否真的值得批判?」

林志釉表示,患者因無正規渠道而嘗試循非正規途徑取得藥物的情況比較普遍,即使在香港,註冊相對簡便,仍有新藥不合要求,但患者能從其他渠道聽聞藥物有效並服用,情況會繼續發生。

他認為,一方面應提醒市民守法,另一方面則需通過更加有效的執法手段,探查藥物非法進出口的情況,令違法者付出更高代價,避免情況持續。

「買藥就是買命」 顧客稱不介意走私 並非信任衛生署而是信任患者群體

對於沙田藥業藥物疑似非法入境,袁先生直言:「我不介意他走不走私,我只關心藥物真不真,安不安全。」

袁先生的妻子2018年罹患小細胞癌,他回憶抗癌歷程:最初醫生說癌症好轉時的欣喜,復發時的迷茫,和病情末期的悲傷和焦慮。最終,妻子在2023年逝世。

他形容癌症患者「買藥就是買命」,嘗試新藥不望治好,而是希望可將生命再維持幾個月。他回憶認識的患者群體,估計有90%以上願嘗試內地未註冊藥。

他提及電影《我不是藥神》,描述主角如何冒違法風險走私低價仿製藥拯救患者,認為與需要未註冊藥的癌症患者處境類似。對於有藥物公司可能提供正規渠道藥物,袁先生反問,「那你有沒有想過,這些藥物可能更貴 」?

他亦曾針對藥物安全咨詢醫生,醫生認為基本沒有假藥風險。袁先生亦直言,相信「沒有人會賺別人的救命錢」,走私可能只為逃稅,不影響患者健康,不反對藥物公司在給予藥物的基礎上「多賺一點」。

至於藥物公司是否以香港衛生署牌照贏取信任,助長藥物走私,他坦言:「我不是信任牌照,我是信任患者群體」。他解釋,他相信的是在患者群體中長期賣藥,仍未被揭發問題的藥商。他透露曾嘗試向來路不明的「藥販子」購藥。

袁先生又指,內地醫生推薦及使用未註冊藥物亦屬監管及責任劃分的灰色地帶。他透露因和醫生關係好,才能與醫生討論未註冊藥物療法 ,及在醫生幫助下用藥。

不過,袁先生支持調查合法性可協助剔除有問題的藥物公司。因不能保證真藥就一定對癌症有療效,他至今不確定從沙田藥業購買的藥物是否正貨。

談及購藥始末,袁先生再三強調 :「最重要的,是不要堵死癌症患者唯一的生路。」

非正規渠道藥物有風險 如出問題難追責

對於患者自行向香港購藥,上海市公共衛生臨床中心血液科、腫瘤科主任醫師詹其林表示不贊同,「患者可能買到假藥,或偽裝成原廠藥的仿製藥。就算確為原廠藥,患者使用後有副作用等情況,如何理賠投訴 ?監管領域也存在空白。此外,腫瘤藥物在貯藏和運輸過程中有嚴格的溫度、濕度要求,不能保證藥品在運輸中沒有變質」。對疑似非法入境藥物,詹其林直言擔心其安全性。

袁先生亦表示,他曾再次聯繫沙田藥業以購買其他藥物,「但這次需冷鏈運輸,公司沒能提供貯存和冷鏈信息」。最終,他放棄了二次購買。

林志釉指,藥物監管本身是為患者安全考慮,如內地患者使用非法入境的藥物後出現健康問題,由於藥物進口涉及非法行為,無法通過民事訴訟追責。他以毒品舉例,「就像不法人士買賣毒品,一方投訴另一方的毒品劑量不夠」,法庭不會支持這類非法活動。

于志華指出,中國已於2013年設立醫療特區「海南博鰲醫療旅遊先行區」,允許使用內地未註冊藥物和醫療設備;一些保險公司與其合作,推出覆蓋部分未註冊新藥的保險產品,如內地患者有需要,保險公司可安排國際醫生視頻會診,開出處方並從特區購藥。

對內地癌症醫療持樂觀態度 腫瘤醫生:「新藥」非「好藥」

「我近年沒有向患者推薦過內地未註冊藥,也沒有患者向我咨詢,亦不知道身邊有近年使用未註冊藥的案例」,詹其林說。他形容,他所在的上海是全國醫療中心之一,「基本都能買到最新的國際藥品」。

他回憶,大約十年前,有一項藥物內地沒有,當時見過很多香港走私藥。不過他強調,隨著中國的藥物系統逐漸與國際接軌,及國產生物類似藥的發展,這種情況已不復存在。

他提醒,新藥不一定是好藥,部分新藥雖提升療效,但副作用蓋過好處,會被逐漸淘汰。如了解到某種未註冊藥確有幫助,他不排斥向患者推薦,但一定會講清楚貿然使用未上市藥物的風險。

如患者需要未註冊新藥,詹醫生推薦臨床試驗,「合同較完備、藥物免費,且對患者有優惠政策,能減輕風險」。

《San Po Yan Magazine 新報人》

新報人(SPY)是香港歷史最悠久的大學生實驗報紙,以實踐新聞自由為原則;體現不趨附商業利益,不附從政治功利,只為專業學習的存在價值。

觸不可及的擁抱 新世代跟AI談心的理由

【財經專題】餐飲企業瞄準「銀髮族」軟餐消費 連鎖快餐集團相信門市多成競爭優勢

留言