除了傳統的中西醫,市面上也出現了各種「自然療法」,例如接地氣、量子身心靈、色光穴位等,部份提供療法的機構聲稱能用各種儀器檢測和診斷身體狀況,同時又售賣宣稱能改善健康的產品。

《新報人》發現一間名為「國際自然療法學院」的機構提供的產品聲稱可以抗衰老、取代抗生素,然而對消費者來說,到底如何可以確認這些產品的效用和安全性?

抗衰老手錶 聲稱可改善健康狀況

「國際自然療法學院」不時舉辦講座,記者以參加者身份參與了一個名為「抗老神器創業講座」的活動,由院長吳振民擔任講師,並在講座中介紹他研發的「細胞抗衰儀」手錶。他在社交平台上聲稱,「無需打針食藥,只需戴手錶,輕鬆清血排毒抗衰老。」

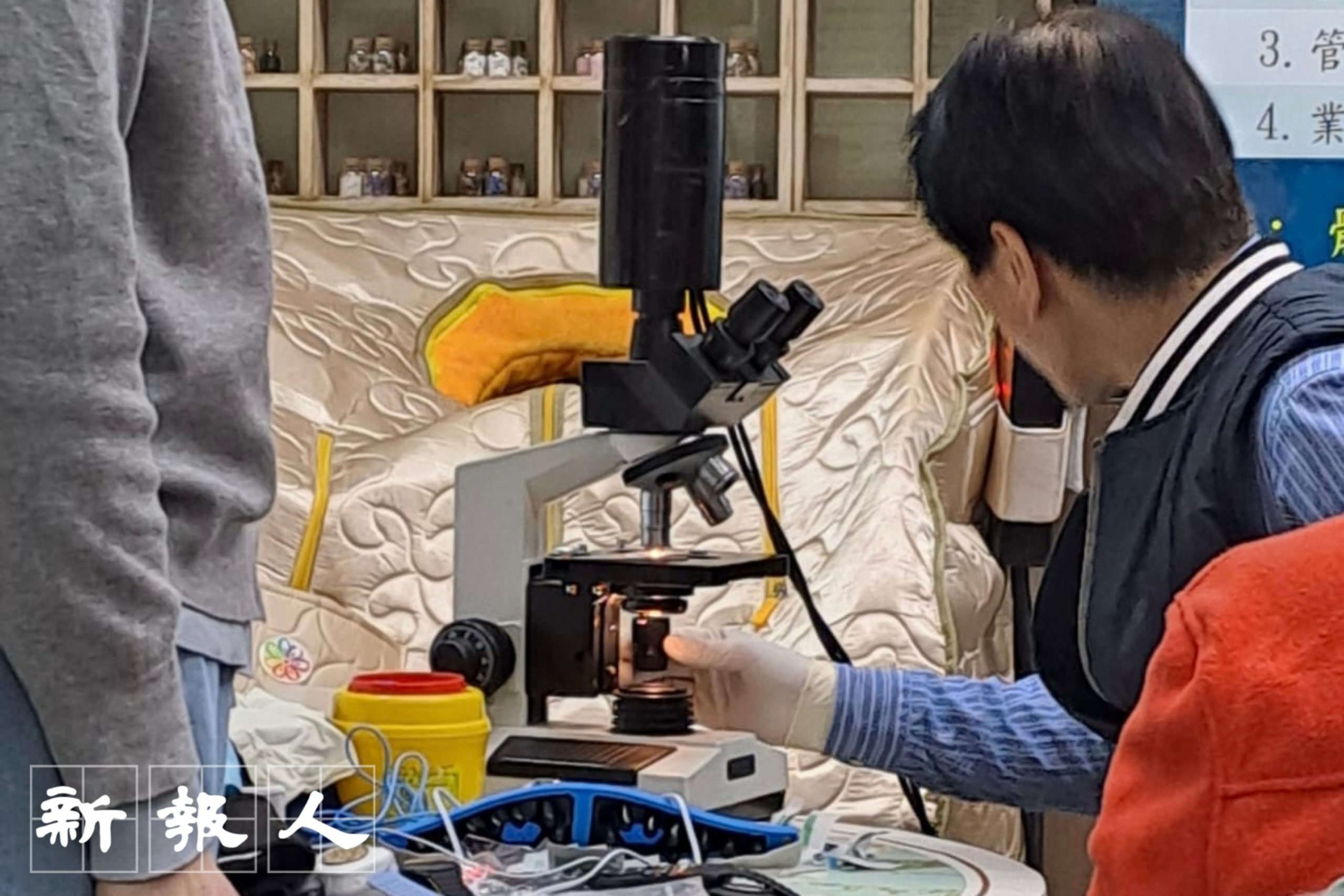

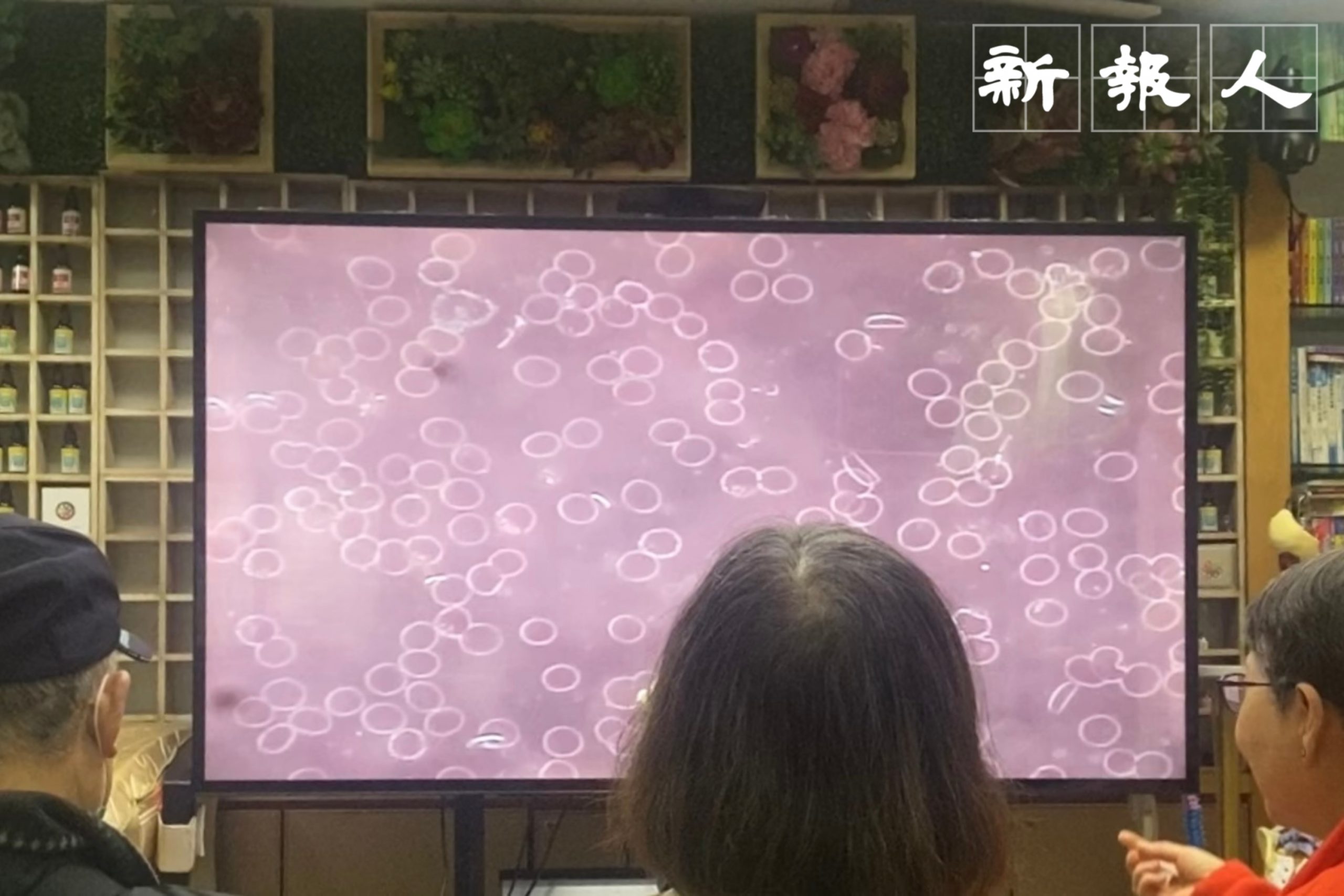

吳振民解釋,只要將「手錶」緊貼皮膚,每秒會有超過3千萬個電子輸入身體。他表示,電子數量越多,抗氧化效果越強,從而達到抗衰老的效果。為了證實儀器的功效,他在講座中為3位參加者佩戴「手錶」,並在佩戴前後抽取他們的血液,再放在顯微鏡下進行對比。

記者注意到,參加者在佩戴「手錶」前,血液細胞黏在一起,吳振民稱是血液黏稠度高,代表健康狀況較差;而在佩戴「手錶」後,血液細胞則變得較為分散,吳振民指是血液黏稠度變低,健康狀況轉好。他聲稱這證明透過「手錶」輸入身體的電子能減少血液黏稠度,從而達致抗衰老。

醫生質疑手錶功效

香港中文大學化學病理學學系主任陳君錫則表示,一般醫院或實驗室在檢測血液黏稠度時,都會有一套標準方法,而非單憑抽取一滴血和使用顯微鏡觀察就能得出可靠結論。他又認為,血液黏稠度與健康狀況或手錶儀器的實際功效關聯性不大,並指出這種用科學語句包裝但不太科學的方法,實際上像是「炒埋一碟」,「好像有一點 Pseudo-science(偽科學)」。

陳君錫亦對「手錶」將3千萬個電子輸入人體達致抗氧化、抗衰老的説法表示質疑。他進一步解釋,人體中電子的數量是天文數字,質疑這些輸入的電子是否足以影響細胞,而這種做法可能導致適得其反的效果。

「膠性銀」學院有售並稱可內服 衞生署曾呼籲不應隨便服用

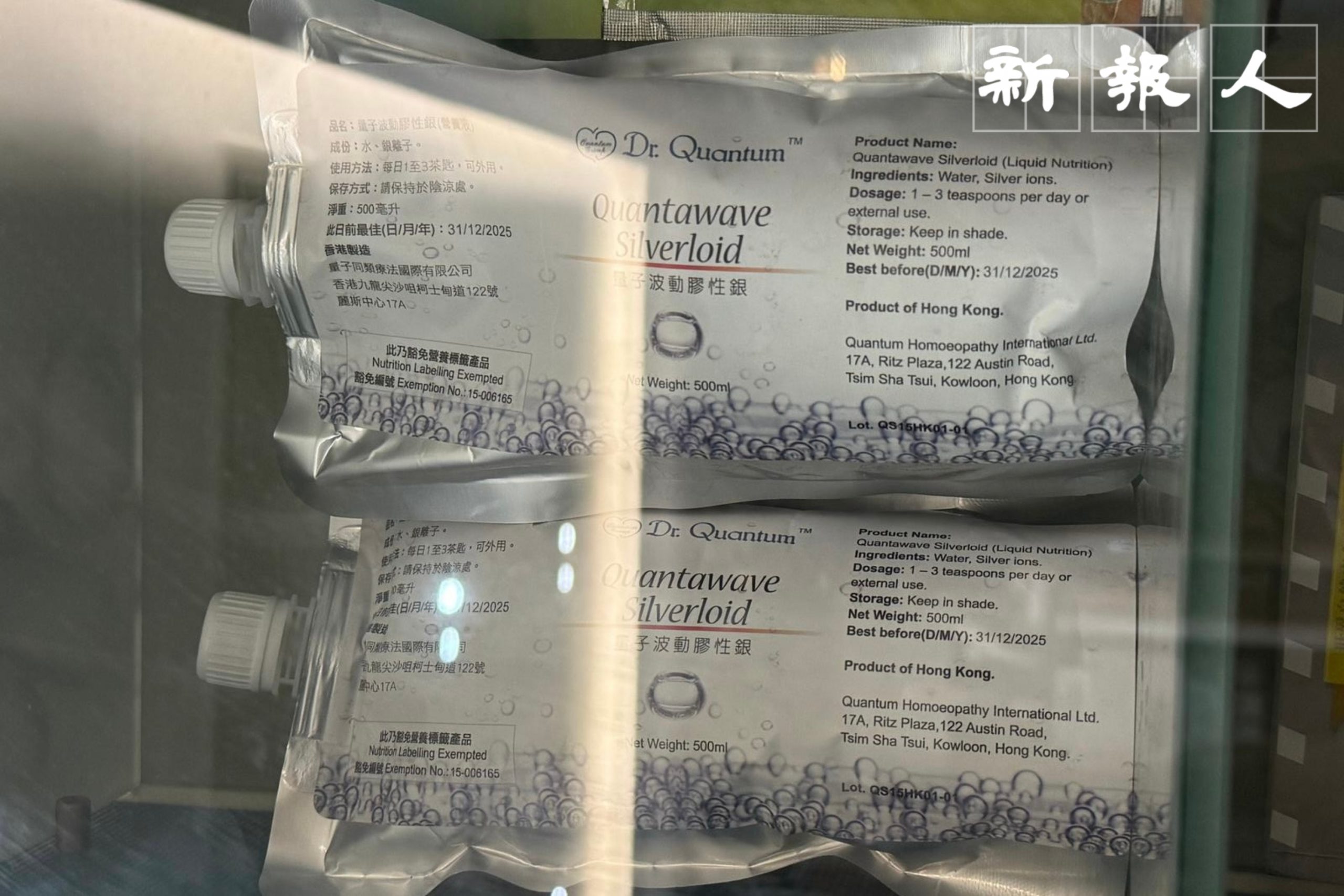

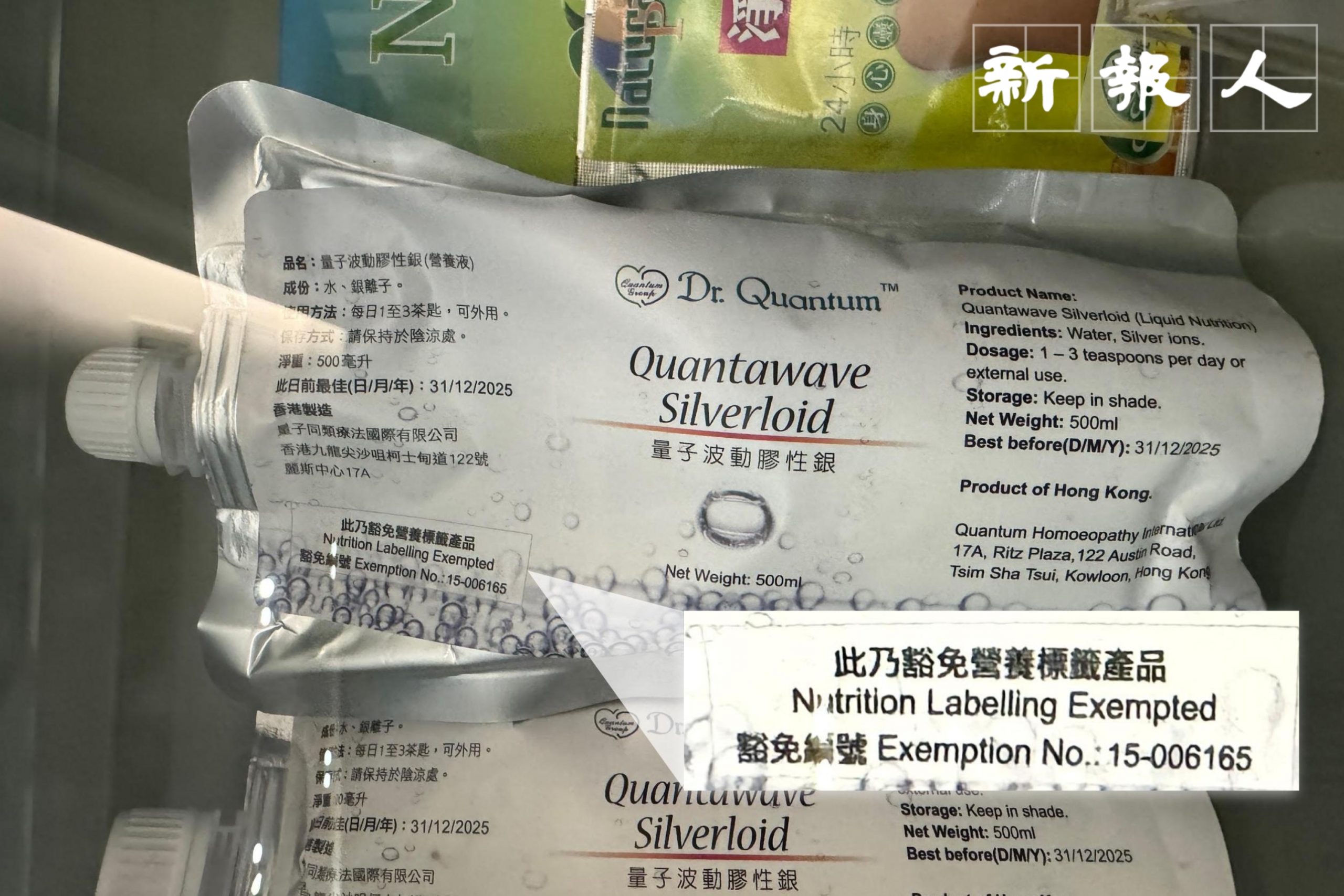

「國際自然療法學院」的網站上售賣一款名為「量子波動膠性銀」的產品,包裝顯示產品成份主要為水和銀離子。記者以顧客身份查詢時,學院院長吳振民聲稱,該產品可以內服,甚至能代替抗生素,若患者不想服用傳統西藥,但又想解決身體的炎症和細菌,可以選擇服用該產品。

他進一步強調,這款產品沒有副作用,「可以日日飲」,但每天不需服用很多,因為它不屬於營養產品,只是一些非常細小的銀離子。不過,吳振民稱,如果懷疑自己身體有問題,「可以飲多啲,成包飲曬,飲兩包都冇問題,可以當水飲。」

衞生署表示,銀對人體並無已知功效,亦非人體所需的營養素,服用含有「膠性銀」的產品可能有潛在風險,長期攝取更可能引致銀中毒。記者再表明身分,向吳振民查詢部分產品的原理,他回應指,政府「唔認可、唔認識,唔代表事實上唔可以做」。他解釋很多人會誤解服用後的強烈反應是「中毒」,但實際上是身體的「好轉反應」。他舉例,中醫也有處方令病人出現肚瀉或皮疹的情況,他認為這是治療過程中必然出現的「排毒」過程。

此外,產品包裝上印有「此乃豁免營養標籤產品」的標示,翻查食物安全中心記錄,其標籤號碼不在豁免營養標籤的名單內。吳振民解釋,該標籤號碼「已過期」,故不在名單內,現時售賣的是之前已申請豁免的存貨,並指政府容許,「舊嘅存貨係可以賣」。

食安中心回覆查詢時指,豁免標籤的有效期為一年,豁免編號並不代表整批產品都受到豁免,而是在有效期內售賣受到豁免。由於食安中心只有2016年後的申請記錄,如產品上的標籤編號屬實,以「15」開始的編號是指2015年申請,故未能確認該編號的真偽,但從2016年有記錄以來,學院在9年間都未有再為該產品申請豁免。

醫生:膠質銀若可殺菌,是殺益菌還是害菌? 吳振民:功效可在網上搜尋

陳君錫表示,他從未聽聞過「膠性銀」產品,也沒有見過使用銀離子作治療的成功案例。他指出,一般藥物很少含有銀,且從化學角度來看,很少使用「離子」這個詞。因此,他對產品包裝上成份標示的銀離子感到不解,認為產品成份的描述不夠完整和準確。他舉例說,一般食用鹽的包裝成份通常不會寫「鈉離子」,而是寫「鈉」或「氯化鈉」。

陳君錫續指,人體內的細菌有分好壞,若產品確實能殺菌,「究竟是殺有益的菌?還是殺無益的菌?」他強調,「膠性銀」產品需要更多證據和臨床實驗來證明沒有副作用。

吳振民則稱「膠性銀」的功效可以在網上搜尋到,「理論上研究中有六百多種細菌(會被殺滅),至於六百多種是甚麼名字,你們自己去找。」

《藥劑業及毒藥條例》規定所有「藥劑製品」須獲得香港藥劑業及毒藥管理局註冊後,才能銷售及供應。律師蘇文傑指,產品如不涉及藥物成份,只要不危害到身體健康,就不需要持牌都可以推廣。衞生署也表示,目前本港沒有任何註冊藥劑製品的有效成份含「膠質銀」,而吳振民則辯稱該產品只屬食品。蘇文傑補充,如果產品最終沒有所聲稱的效果,便有機會違反《商品說明條例》。

記者要求吳振民再詳細解釋,包括細胞抗衰儀等其他產品功效時,他回覆「問題是針對個人」,又以「訪問沒有意義」為由拒絕。

醫生:療法需經科學驗證 律師建議自然療法納入規管

每種療法都有一套理論,自然療法雖未普及,有別於大眾熟悉的傳統中西醫,但陳君錫認為,無論任何療法,都應該嚴謹地求真和求證。對於自然療法的產品和儀器,他首先關心的是安全,而非效用。他強調:「未證明有用未必一定冇用,唔清楚又唔代表唔啱。」他認為,對於規管自然療法,應視乎其益處和危害性,而非所有東西都需受到管制。

律師蘇文傑指出,香港現時未有針對自然療法的法例,從保障公眾的角度來說,可能需要透過立法修訂將自然療法納入法例規管,令任何人士沒有相關專業資格,都不可自稱自然療法醫師,或者提供自然療法。

指導老師:陳景祥

《San Po Yan Magazine 新報人》

新報人(SPY)是香港歷史最悠久的大學生實驗報紙,以實踐新聞自由為原則;體現不趨附商業利益,不附從政治功利,只為專業學習的存在價值。

請複製一個新的使用,不要改Template!-的複本-1-570x350.png)

賭外圍疫後年輕玩家增 外圍經營者轉策略吸客

夾公仔機店逆市擴張成行成市 行內人拆解遊戲設置生存之道各不同

留言