「九龍城是一個老區,在這裏工作的人都是老一輩。」這是居民和商戶的印象。踏出港鐵宋皇臺站,便已經到達潮、泰文化的核心地——九龍城。自從港鐵站開通之後,前往九龍城比以前更方便,吸引不少市民遊覧「小泰國」。但該站啟用不足一年,便傳來九龍城衙前圍道至賈炳達道一帶需要重建的消息,居民憂慮社區文化消失,更令「老字號」手足無措。市建局發展計劃提出透過美化街道,以壁畫、地磚等讓九龍城成為旅遊景點。不少於九龍城商戶和街坊都認為計劃未能保留九龍城原有特色,有關注組織則批評計劃欠缺新意。

記者:李儷雅、高舜澄、李穎雯、梁曉煒

憂人情味消失 舊店舖才是九龍城特色

沿着衙前塱道一直走,便可以看到一個懷舊浮雕的招牌,門口掛滿形形式式的行李箱和旅行袋。顏氏兄弟公司是區內經營了四十多年的老字號,自父親那一代開始經營旅行用品生意。

第二代繼承人顏先生表示這麼多年來,最懷念的其實是九龍城寨和機場,尤其從前有啟德機場在附近,不少人去旅行時會順便光顧他們的店舖。不過機場搬走之後,人流不再,生意額一路下跌。

談及到九龍城特色,顏先生認為壁畫等美化措施,只是變成另一個新面貌,無法代表九龍城,而且感覺流失了人情味,「始終都是要留一些舊店舖在這裏,有些店舖之後都未必會繼續經營」。他又以區內的泰國商店舉例,九龍城被人稱為「小泰國」,是因為目前區內有很多泰國人經營的店舖,開到「成行成市」,但是他不認為重建後仍會看到這些景象。

「那些泰國雜貨店重建後一定沒有了,街市都已經不同了。」

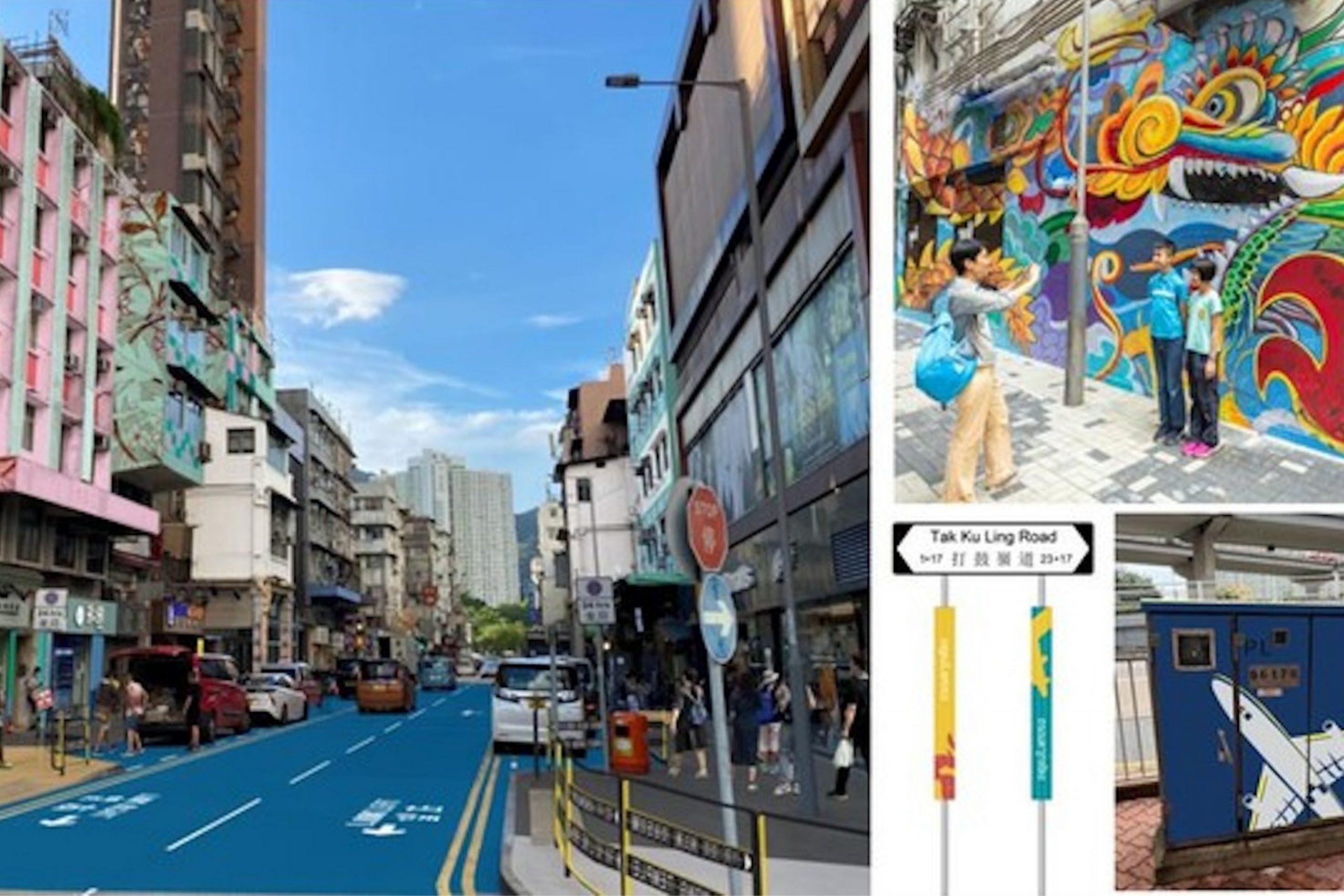

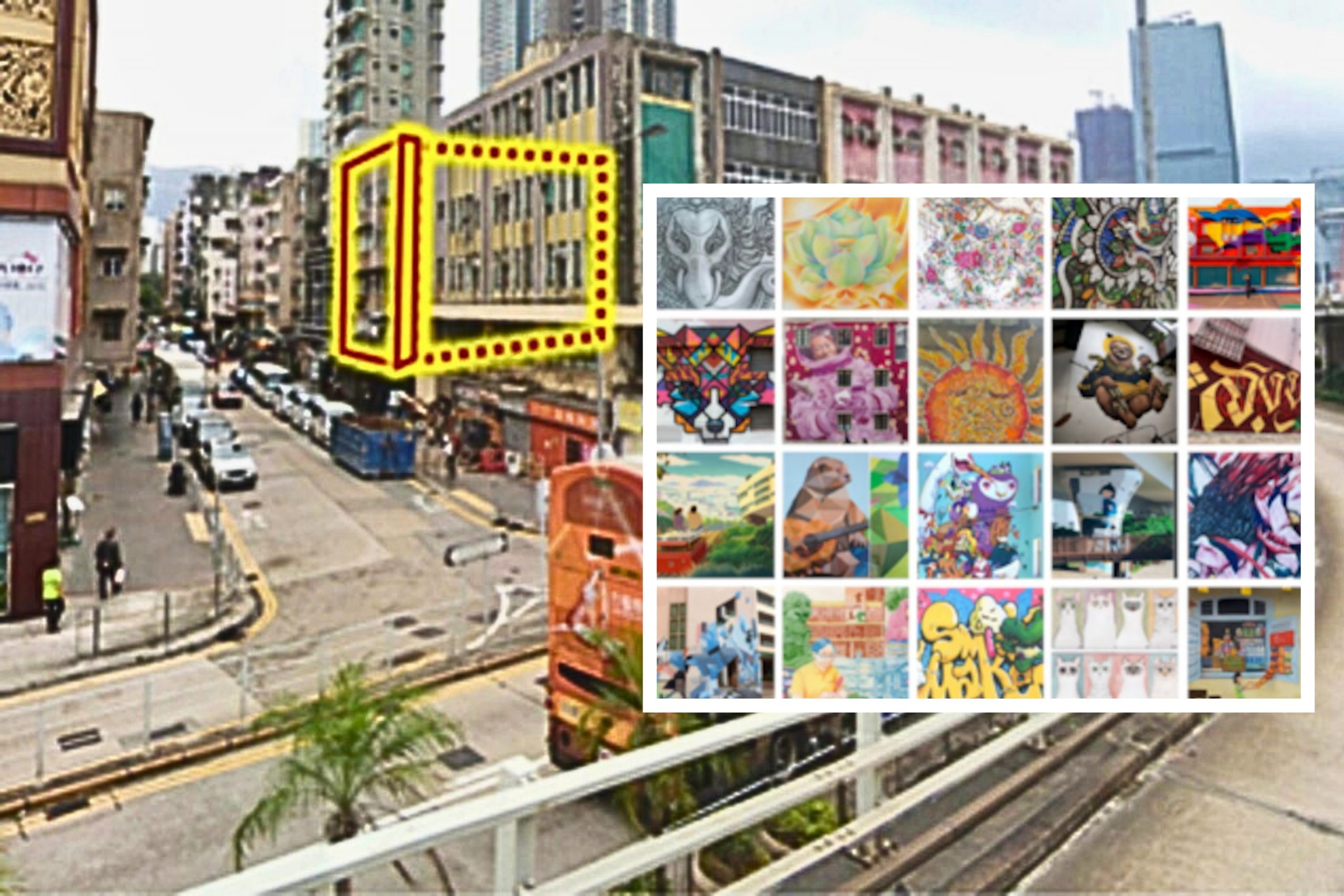

市建局早前宣佈九龍城衙前圍道/賈炳達道發展計劃,舊區經重建後,將結合活化項目。同時,希望將九龍城變成「型格社區」,料最快明年第二季完成首幅以泰國為主題的外牆壁畫。除了資助區內八幢大廈美化外牆之外,亦都會進行街道美化工程,包括在行人路上使用地磚拼砌出特色圖案、美化路牌和電箱。

面對美化後的「型格社區」,顏先生坦言他認為短期能夠吸引人流,但想要長期帶動人流,便需要有配套設施。「又要零售,又要其他,人都是貪新鮮,如果沒有足夠配套,一日時間就玩完了。」

商戶:應留一些排檔 以美食吸引大眾回來

穿過九龍城南角道後巷,眼見僅存最後一間的手製洋服店,鄧師傅紮根四十八年,既是九龍城商戶亦是居民之一。他認為活化項目提出的計劃理念,未能保留九龍城的特色——而最具代表九龍城是潮州和泰國文化,而要進行活化項目,必須設有九龍城區原有的特色,而非擺放泰國壁畫或鋪上具特色圖案的地磚,一些作用不大和缺代表性設計。鄧師傅表示擔憂壁畫在日曬雨淋情況下,只能擺放兩年,日後政府需要定期花費公帑修補,並提到若鋪新地磚,需考慮地磚的作用是否達到防滑,否則,未能符合大眾實質需求。

「如果要活化九龍城,看看能否在一、兩條街做一些排檔,像深水埗般,留一些排檔,譬如售賣預製食品或賣一些潮州、泰國或本地食品。」

鄧師傅相信民以食為天,一個地方需要跟吃的有關,才能展示該區的原有特色和吸引力,市民或遊客吃得飽,才會細看附近街道擺設的美化設計。他又表示活化計劃中必須要有一個主題,並以荷里活摩羅街作例子,「當我想買古董的時候,第一時間就想到這條街,腦中有個對象」,鄧師傅希望活化項目中,九龍城留有的是最原有潮泰文化特色,而非單單外觀上改變就能代表。

留住泰國店舖才能保留九龍城特色

位於適雅洋服旁邊的一間泰國甜品小店,主要售賣泰國特色甜品,已經在九龍城經營了接近四年。小店的老闆陳先生是一名泰國人,店鋪原本屬於他的兒子,後來由陳先生接手,一直經營至今。

「不捨得都沒有辦法,要收樓。」面對九龍城即將需要重建活化,陳先生表示無奈,自己改變不了這個事實。至於美化後,會否繼續經營店舖這個問題,他表示重建活化後會選擇退休,回到泰國的家鄉,不會再來到香港。儘管對朋友及店舖充滿不捨,他亦無計可施。

陳先生又指九龍城有很多泰國店舖,泰國氣氛濃厚,這正正就是九龍城的特色。但當他看到九龍城美化工程內容中的壁畫後,就表示「這個好普通,我不喜歡,表達不到泰國特色。」他認為泰國特色並不能夠單靠壁畫來呈現,而保留真正具有泰國特色的店舖,才能夠保留九龍城中的泰國氣氛和獨有的特色。

組織:人情味不再 美化前需先了解社區文化

九龍城除了各式潮泰文化特色商鋪,這些商鋪更隨著歲月變遷充滿著「人情味」。沿著街頭,不時可以看見四處隨意坐在店外與友人攀談的商鋪老闆。

香港文化保育平台《我港》聯合創辦人康清華則將舊商店形容為一個屬於九龍城的靈魂,「我會認為舊商店就是一個靈魂,新發展的街區就算發展得多好看也沒有了那些靈魂。沒有靈魂,那個地方就沒有特色。 那麼九龍城就會像其他區完全一樣,保留舊商店基本上可以說沒有意義。 」他直言,九龍城有自己的社區習慣,不論是人際也好,街頭裝飾也罷,美化後是否可以像以前一樣?還是為了「型格」而打破維持已久的平衡呢?

康清華又表示,若要成功美化社區,最重要的是依照社區特色呈現最具代表性的設計,而不會一味套用公式。「本身它的一些社區價值有很多不同的方面去拼湊出來的,那麼當然是街道文化、商戶、人際關係。我覺得最重要是,要理解社區的文化是怎樣的。 」

壁畫欠缺簡介說明 不能帶出九龍城的歷史故事

原本居住於新界大埔的黎先生和太太,因小朋友即將升讀小學,而九龍城有較好的校網,於是一家人決定由新界大埔搬至九龍城延文禮士道,為小朋友的將來鋪設更好的路。

對黎先生來說,九龍城是一個貧富懸殊相對比較極端的社區,而殘舊正是九龍城的一個特色。他表示美化後,可能短期內能夠吸引更多旅客來到九龍城的壁畫打卡。但長遠而言,當壁畫缺乏保養時,牆上的壁畫便會慢慢掉色,變回殘舊的模樣,美化與否並無分別,只為社區帶來短暫的新鮮感和新面貌。因此,他認為政府對壁畫的維修及保養很重要。

黎先生又表示,今年上映的電影《九龍城寨之圍城》讓不少人對九龍城的歷史有興趣,甚至有外國人專門來到香港就是為了一睹九龍城的特色,但當九龍城的特色建築被拆除,換上美化後的壁畫,又有多少人能夠真正了解九龍城的歷史呢?

「如果不介紹多一些背後的故事,我真的不知道這個壁畫代表什麼?就這樣畫個多啦A夢上去都可以。」他希望美化後所增添的壁畫,能夠具有向遊客和市民訴說九龍城歷史故事的功能。應為壁畫加上簡介說明,而並不是單單一幅彩色的牆和毫無意義的圖案,否則壁畫上畫什麼也可以。

美化必要性待商榷 需長期維護

政府早年亦有不少活化案例,如九龍東後巷計劃以及藝里坊,不僅缺乏保養以及後續計劃,壁畫更成為增加樓宇價值的工具。短期內的確吸引不少人參觀打卡,但幾年下來早已被人淡忘。

秦同學是中大新聞及傳播系四年級學生,得悉九龍城重建計劃正緩緩展開,便前往九龍城發掘舊區景色,透過相機留下重建前的區內景象。

曾經啟用的啟德機場鄰近住宅區,航機低飛下降的時候,與建築物最近只有100米,令九龍城一帶以低密度的住宅樓宇為主,密集的低矮舊樓亦成為舊區特色。她認為九龍城的特別之處在於樓宇高度不高,抬頭便可以看到廣闊的天空。不過重建後,區內不少建築物都會變成高樓大廈。其中一項街道美化工程,便是以藍色的防滑鋼砂重鋪部分車路,以營造天空投射在地面的效果。

「這樣油了之後就很像很人造的感覺。」秦同學認為特意營造色彩繽紛和嶄新的環境,反而與九龍城格格不入。另一方面,她表示美化後的九龍城未必能吸引旅客,因為五顏六色的主題元素在坪洲都可以看到,毋需專程前往九龍城欣賞特色壁畫。

「因為始終這個壁畫我不認為它是長期的東西,基本上它(九龍城)要重建的話,樓房都會被拆掉變成高樓大廈,和香港其他區域差不多都是一模一樣。其實現在這個壁畫出來的意義在哪裏呢?我真的看不到。」

《香港規劃情報》總編輯張諾文則認為所謂美化只是將一些新的東西強加到社區中,只是從表面上美化了外觀,「本身可能只是為了吸引人來而去做一些東西,但這些東西老實說本身都不是說很有歷史性的東西,純粹是一個樣本。」他又表示沒有必要美化,短期性來說的確可以吸引到人,但參考以往,若壁畫不更換或維護的話,難以長期維持。另一方面美化後對創作者來說可能會覺得浪費錢或者浪費了心意。如果數年就要換一次,便會浪費了創作者所付出的心力,倘若長期展示同一幅壁畫,則需要花費公帑來維護保養。

指導老師:林穎茵

《San Po Yan Magazine 新報人》

新報人(SPY)是香港歷史最悠久的大學生實驗報紙,以實踐新聞自由為原則;體現不趨附商業利益,不附從政治功利,只為專業學習的存在價值。

升降機維修更換工程一拖再拖 上有政策下無人手只能一等再等

寵物巴士踏出第一步 主人冀更多寵物出行

留言