疫情後,不少市民的購物模式改變,由實體店購物轉為網上購物。足不出戶,就能買到心頭好,既方便又快捷,但同時亦便利了騙徒,網騙方式層出不窮。本報發現有騙徒疑利用假冒商標,在網站以低價賣假貨,但不用買家即時付款,而是以貨到付款形式,減低市民戒心,多個市民付款取貨後拆開包裝才發現是假貨,但追討無門。有消費心理學專家指,貨到付款及假冒商標的手段,更易令消費者上當。

記者:鍾凱桐、張天逸

貨到付款 易買難退

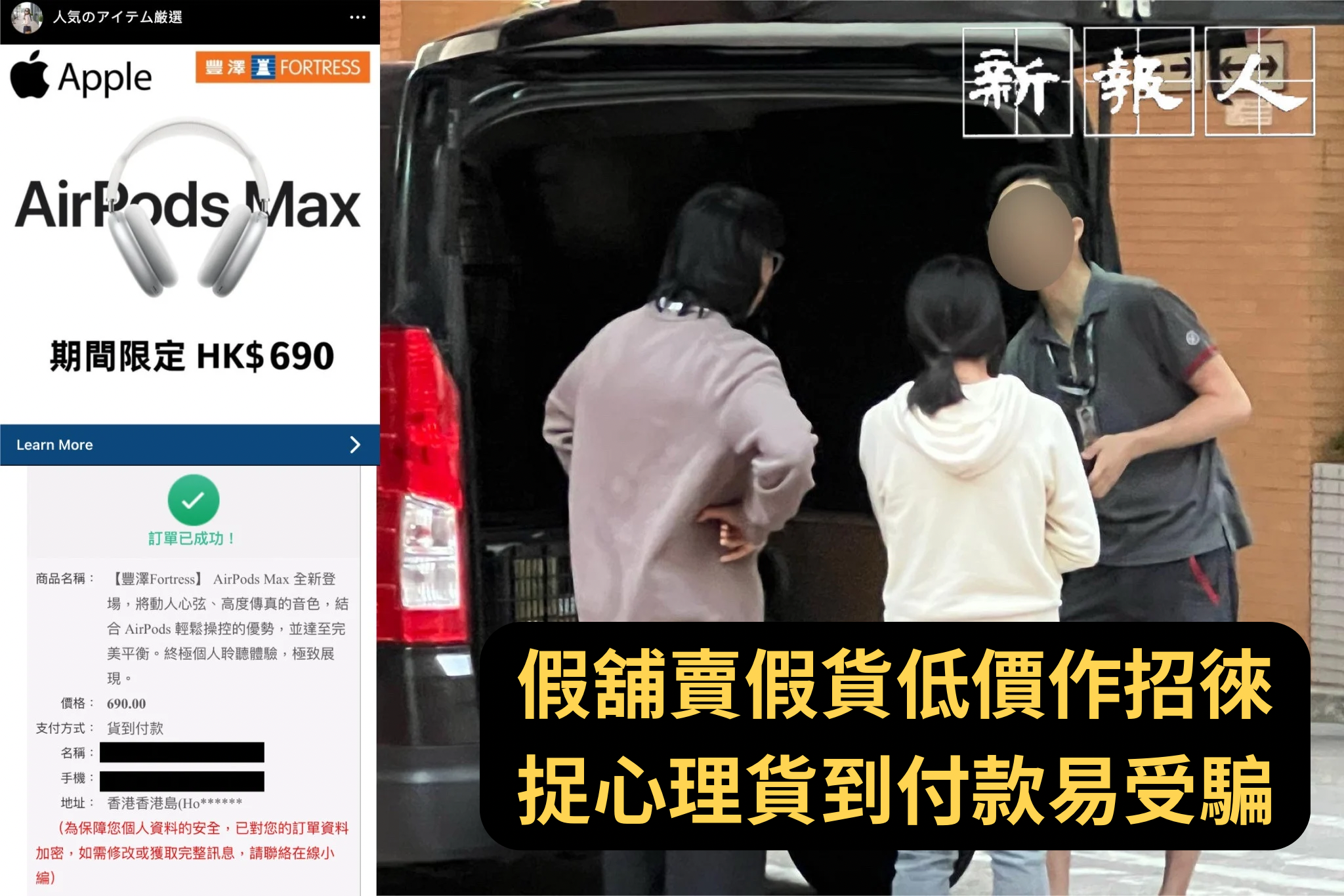

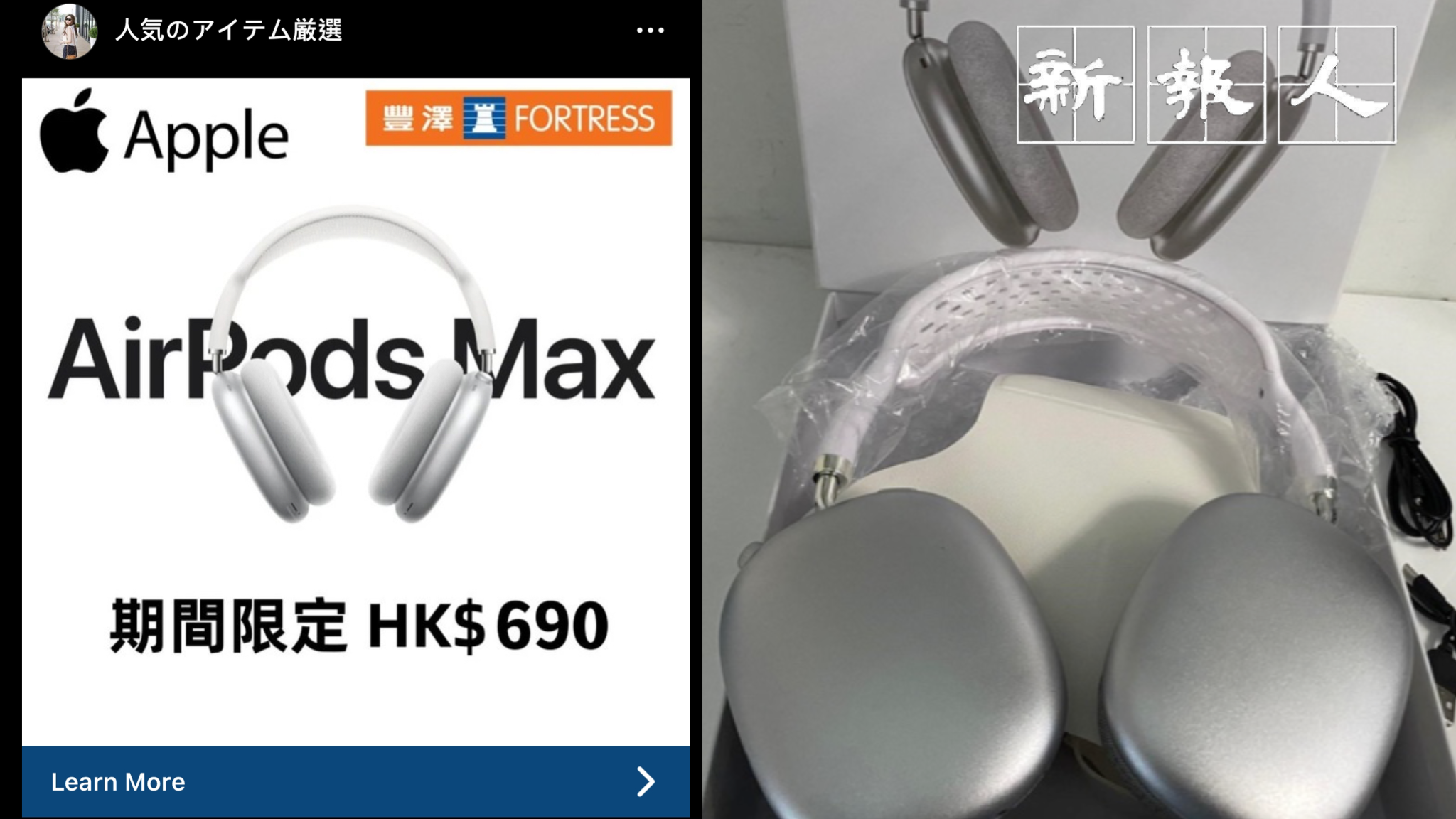

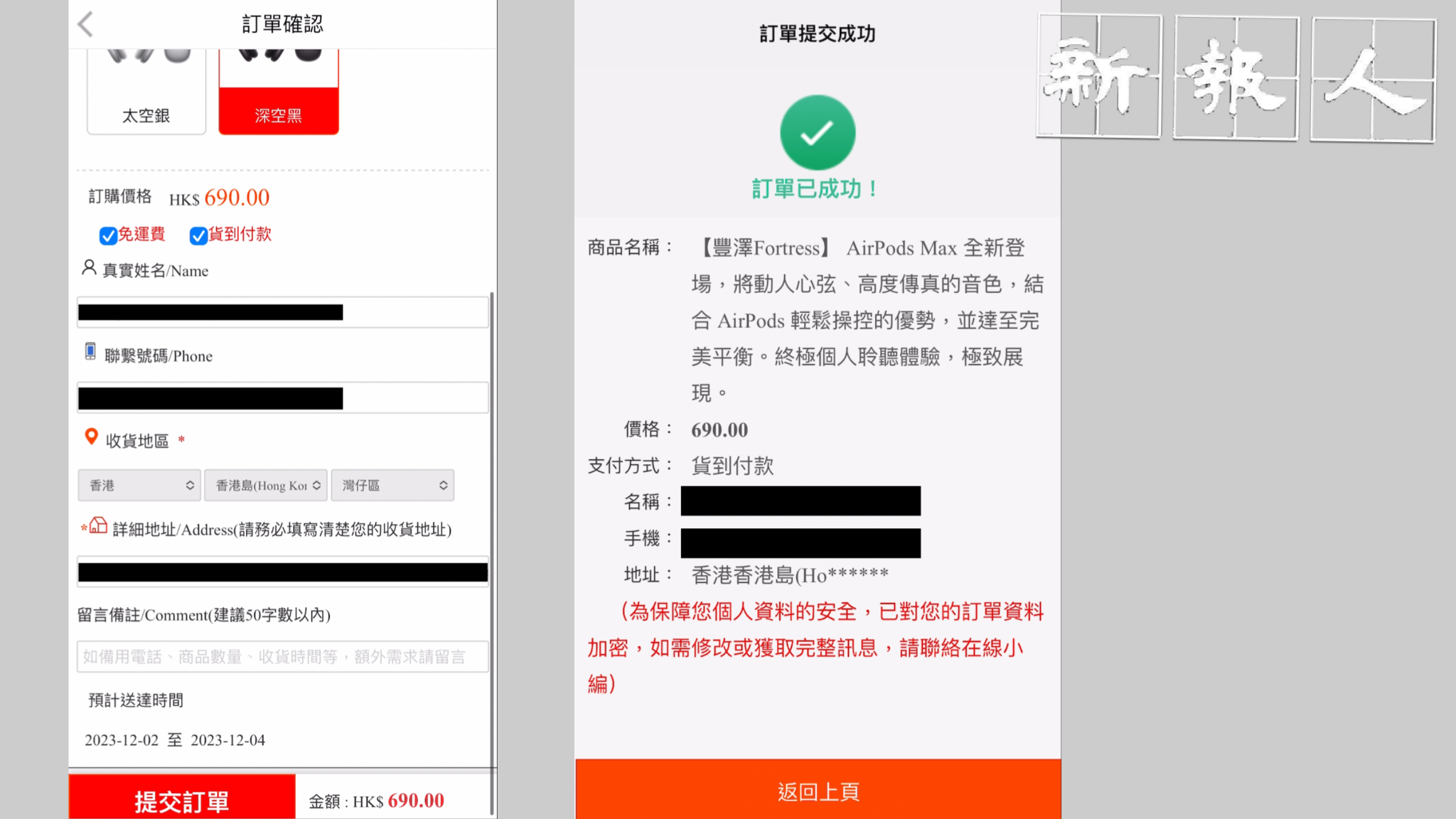

20歲的Hebe早前在社交平台Instagram上,看到一個推薦耳機的廣告。廣告上有Apple和豐澤的商標,聲稱是「期間限定AirPods Max $690」。Hebe稱,Apple和豐澤的商標,令她感覺很可信,於是按了廣告下方的「Learn More」,轉到一個可下單的網站。她選擇自己想要的產品,並在表單中填了姓名、聯絡方式等資料後,按下「提交訂單」的按鈕。

她指最奇怪的是:「在兩個星期後,就有送貨員把貨品直接送到我的門口,並叫我付款,只有付款後才可以拿貨。但當我拿到貨品並打開檢查後,才發現貨不對辦,根本不是正貨而是其他牌子的耳筒,網上只售數十元。打電話去他們的公司,沒有人接聽。」

我們就此事向豐澤和蘋果查詢。雙方皆指暫時沒有Instagram下單方式。豐澤亦表示,如於網上商店有成功交易,會即時發出一封確認訂單電郵。

低價出售引顧客 取消訂單照送貨

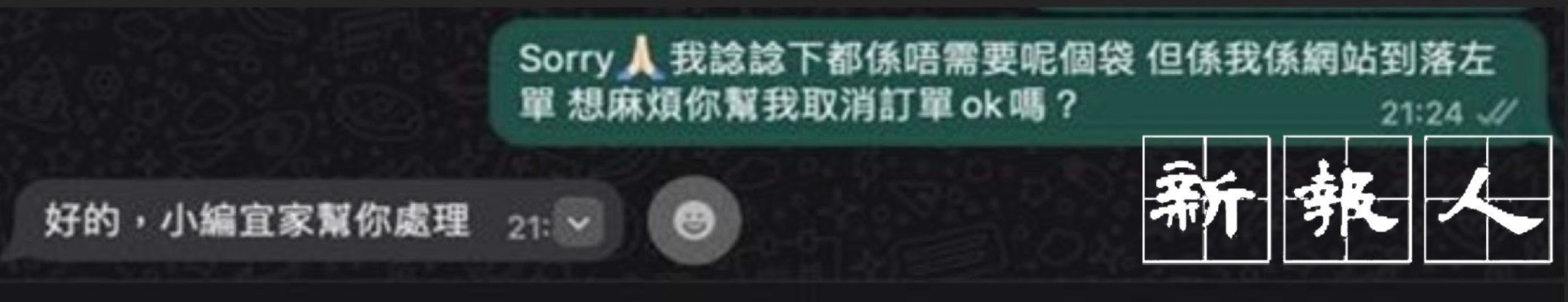

同樣是20歲的Chloe,亦遇上了貨到付款形式的網購騙案。她早前在Facebook上看到一個原價近$3000水桶袋,但就以「2折優惠只售$600」的廣告,覺得吸引,下了單,但隨後覺得「冇咁大隻蛤乸隨街跳」,所以Whatsapp店主,查證手袋真偽,最後決定取消訂單。

Chloe稱半個月後,仍收到郵差電話叫她取件,她則叫郵差沿路退回。

根據《郵政署規例》,郵局可代寄件人向收件人收取商業款項,但沒有列明收件人付款後,若發現不妥,可否追討。

我們向Facebook查詢會否加強社交平台對假商戶的監察,截稿前未有回覆。

保安局公布,今年首十個月詐騙案數字比去年同期增加52%,其中七成是網上騙案,最常見的是網上購物騙案,達7739宗。

記者實測貨到不收貨

為能了解購買過程及可否退貨,我們充當買家,在Instagram找到了Hebe所說的耳機廣告,並按下「Learn More」。連結帶我們進入一個網址——「hhyyabcdd.shop」。網站上有Instagram中的耳機產品。我們在網站訂購了一個在蘋果官方網賣$4599的耳機,在這個網站聲稱是同款蘋果耳機,只賣$690,跟Hebe一樣,沒收到電郵確認通知。

四天後,我們收到速遞公司職員電話,說耳機到貨。在交收地點,我們拆開包裝紙檢查。裹面裝了一個盒子,印有蘋果商標,但就不可以再打開包裝看到耳機款式。我們詢問職員付款後若發現不妥如何退貨,職員知道我們是學生,突然好言相勸我們別簽收:「算了,你們還是別要了。」我們問甚麼意思。他指:「買咗之後,想退貨,就揾唔到佢(賣家)㗎啦!好難退,好難退,好難退。」

速遞公司網站顯示,服務包括代收貨款,可代商家向顧客收錢,但沒寫明退款安排。職員表示,他們只是中間人,負責送貨及收錢,若買家簽收、付款,會代買家把款項交給賣家;若買家沒簽收,公司便把貨品退給賣家。「如果你後來想找他(賣家)退款,就是你們兩個的事,我們中間人不會理會。」

最後我們沒簽收,職員叫我們不要說是他游說我們別簽收,同時又指:「(蘋果耳機)都唔會690元咁平啦」。

學者:熟悉感令人易受騙

香港科技大學市場學系副教授Amy Dalton,以消費心理學角度,分析消費者受騙原因。她指,貨到付款形式容易令消費者放下戒心,因為下單時,無需經過付款步驟,少了一個令人停下、想清楚的機會。

她又指,除了付款形式,一個假貨廣告中還有其他因素令消費者容易上當,例如在Hebe個案中的「蘋果」及「豐澤」商標。「她看到了那些商標,是她所熟悉的,是她覺得可以信任的品牌。她看到了Instagram平台,這平台對她來說很熟悉,是她信任的。」她指當一切都顯得很熟悉時,消費者會產生「心理捷徑」。心理捷徑是指人們做抉擇時,大腦貪求方便,沒有經過精密思考,而是依賴周遭的環境「線索」,包括眼前的商標和社交平台。當這些「線索」是消費者熟悉的模樣,他們會感到舒服,下單時不會想太多,而這種情況下做的決定,經常會出錯。

至於為甚麼受騙的消費者在取貨時,不會檢查後才付款,Dalton指亦跟熟悉感引致的心理捷徑有關。「送貨員按門鈴,我們讓他進屋,我們簽收,我們拿貨。這些事我們做過很多次,我們會覺得一切都會順利。因為在以前的經歷中,一切都順利。」

律師:可通知海關

根據香港法例第210章,任何人以欺騙手段取得另一人的財產,會被判欺詐罪。而根據第362章的《商品說明條例》,虚假商品說明或陳述及偽造商標,亦是違法。

大律師陸偉雄指,假冒他人品牌及賣假貨,會觸犯以上法例。他又指網購騙案中的消費者,以及被冒認的商家,可向海關舉報。

我們向豐澤和蘋果公司查詢會否考慮舉報懷疑假冒他們商標的人,兩者沒有正面回應。

消委會:市民可拒絕付款

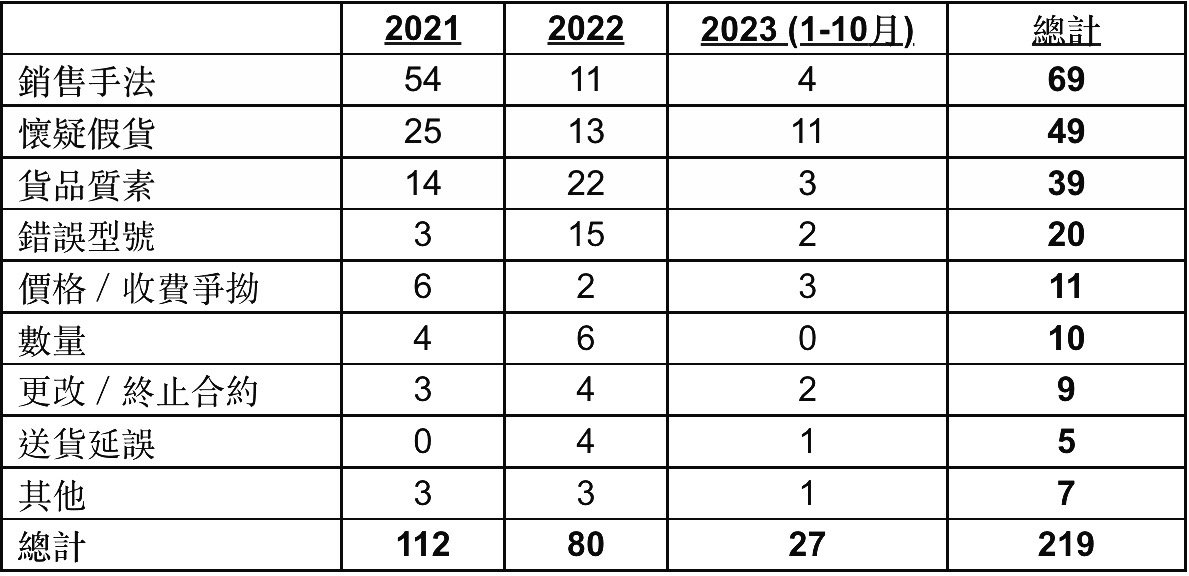

根據消費者委員會統計,今年1至10月,共有27宗涉及「貨到付款」的投訴。其中11宗是「懷疑假貨」,佔總數的40.7%。而2021及2022年的「懷疑假貨」個案,分別佔全部「貨到付款」投訴個案的22.3%和16.3%。今年「懷疑假貨」的比例,較前兩年高。

消委會提醒市民,送貨員把貨品交給消費者後,一般會立刻離開。若消費者事後才發現貨不對辦,未必能聯絡到賣方,建議消費者在交收時,核對貨品後才付款。若貨不對辦,或送貨員拒絕先檢查後付款,消費者應拒絕付款。消委會又指,網購時要留意網頁是否商戶官方網站。

指導老師:林穎茵

《San Po Yan Magazine 新報人》

新報人(SPY)是香港歷史最悠久的大學生實驗報紙,以實踐新聞自由為原則;體現不趨附商業利益,不附從政治功利,只為專業學習的存在價值。

香港學生「五音不全」? 何文匯倡幼稚園學粤語拼音 學者劉擇明:不必納入課程

WhatsApp被黑客入侵難發現 私隱設定助防範

留言