香港夜生活曾是多姿多采,聞名世界,不過疫情3年,改變了人們的生活習慣。年輕人由外出消費轉至留在家中「煲劇」和網購,由卡拉OK轉到「私竇」消遣,政府推出的夜經濟政策能否對症下藥?疫後消費模式能否改變?

足不出戶的「消遣」

以往「行街、睇戲、唱K」是很多年輕人假期的指定活動,不過疫情改變了大家。大學生Kola表示,現在很容易在串流平台找到自己想看的電影,網上「煲劇睇戲」十分方便,無需特地到戲院看電影。這個看法反映了部分年輕人想法。記者在以問卷形式成功訪問53位年約17至25歲的年輕人,問他們夜晚10時後會做甚麼,有28個被訪者選擇留在家中休息,有18人就會在家看串流平台影片或「打機」,僅3人選擇外出消遣。記者再要求被訪者輸入慣常晚間做甚麼,17人寫下兩種慣常夜晚活動,做功課(做assignment)或看影片(睇YouTube /Netflix)字眼出現約12次,若與外出消費有關約5個,包括3次卡拉OK、打桌球(篤波)及看電影(睇戲)。香港教育大學社會及經濟社會學教授呂大樂解釋,疫後「宅經濟」興起,從前需要外出消費的活動,例如觀看球賽或電影,如今已被網絡取替,行街轉為網購、連打邊爐、燒烤都轉買外賣食材回家享用,年輕一代趨向在家中消費。

戲院半價未半滿 餐廳晚市難興旺

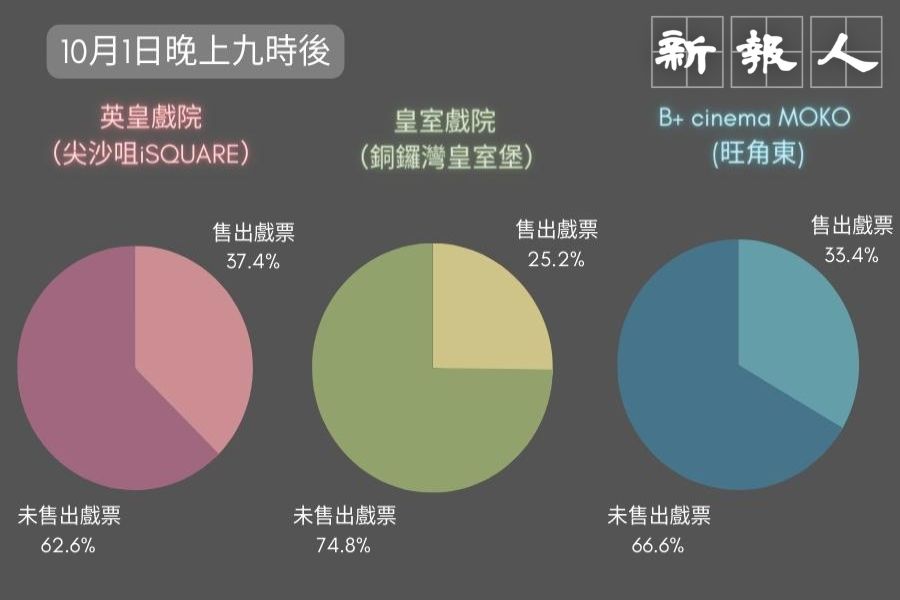

今年9至10月期間,不少戲院響應夜經濟措施,推出午夜場優惠,有戲票低至$35出售。記者曾於9月30日中秋翌日假期,透過網上售票系統,比較3間分別位於尖沙咀、銅鑼灣及旺角東的大型戲院,晚上9時後上映電影開場前1分鐘的售票情況,其中兩間的平均售票率不足一成,在iSQUARE戲院亦只有約14.6%。10月1日國慶當日大部分戲票以半價出售,雖然3間戲院晚上售票率均有上升,但仍不足四成。

連鎖效應下,戲院附近餐廳也受影響。馮伯倫於柴灣及銅鑼灣的餐廳都特意選址在戲院旁,冀能借助戲院人流增加顧客量,「初初諗住戲院會幫到手,睇戲之前搵地方食飯,或者睇完戲之後出來幫襯,依家無人睇戲。」他訴苦生意難做,稱兩間餐廳晚上生意額仍未能回到疫情前水平,相較以前少兩成,晚上客源稀缺,餐廳營業時間並無復常到以前晚上11時,而是提早至10時已關門。呂大樂亦表示,以往周末餐廳可以做兩轉生意,但現在很多餐廳可能只做到一轉生意。主要是市民習慣改變,如買外賣,加上新興食材供應店興起,寧願買回家自煮。

.jpg)

此消彼長 派對房、「私竇」周末常滿

「(年輕人)唔係一定喺蘭桂坊,亦都唔係一定係喺大家想像中嘅旺角、銅鑼灣。」呂大樂指年輕人作為支撐夜經濟的重要一群,並非選擇低消費或不消費,反而是將消費由街上轉至室內。大學生Kristy表示,她傾向跟一大班朋友相約到partyroom聚會,認為預約方便,在網上或社交媒體搜尋及預約即可。平均每三個月便會去一次partyroom的她指出,相比逛街,partyroom環境舒適亦提供不同種類的活動,例如卡啦OK、桌上遊戲及電視遊戲等,「有咩想玩嘅都可以喺partyroom玩到,價錢較相宜,平均每人約$100起。」

-1.jpg)

俗稱「私竇」的私人場所逐漸在年輕人中流行,「私竇」不僅私隱度高,亦提供酒精、水煙等。於樓上酒吧工作的Livia表示,店舖在周末或假日晚上經常全場滿座,客人多為大學生或剛入職場的年輕人,客人多為兩至三人一枱,一般消費$500至$1000不等。店舖除了提供酒水,亦有夜景讓客人拍照「打卡」。相較熱門「蒲點」蘭桂坊,Livia認為這些「私竇」私隱度及安全性亦較高,故受年輕人青睞,「唔似蘭桂坊好嘈呀,或者會畀嗰啲陌生人搭訕、騷擾。」

難聘人手逼店早收 食肆關逼市民早歸

記者於9月13日未推夜經濟政策前晚上9時許在油麻地廟街觀察,發現只有近半數的店鋪未關門;翌日晚上9時在俗稱「掃街」天堂的葵涌廣場,亦只有約3成店鋪仍亮著燈,當中有些是無人看管的夾公仔機店。

疫情時香港曾經歷晚市無堂食、限座等,當時很多食肆要裁員,減薪,部分從業員轉行。疫後餐飲業人手亦未能復常。餐廳老闆馮柏倫指,疫情前餐廳分早晚兩更人手,早更工作由早上10時至晚上8時﹔夜更則由下午1時至晚上11時,因人手難聘,加上晚上客源減少,現在唯有聘用一更人手以節省成本,「以前都有人話少啲人工嚟吸收下經驗,而家都冇人⋯⋯我自己都要親自送外賣。」餐廳食客陳小姐指,不少食肆在放工時間已經關門,所以只能買外賣。馮柏倫在銅鑼灣的餐廳過去多做派對、包場聚餐,疫後復常,大型聚會卻沒有回復至昔日水平,「以前我哋周不時有30至40人party成日都做,一個月有20單㗎嘛,依都得番幾單。」

馮柏倫說若計兩間餐廳生意額,柴灣晚市散客跌得更厲害,相較疫情前,生意少了一半。就訪問當日所見,柴灣分店晚上8時至9時期間只有7位客人。根據餐廳人手計算,若延長營業多一小時至晚上11時,單是員工開支需增加約$800,假設每位客人平均消費$80,即每小時至少有10位客人才能彌補到員工開支,還未計水電等支出。

學者 :夜經濟焦點模糊 宜先做好日間經濟

呂大樂認為港府提出的夜經濟措拖方向模糊,「係咪一定要非振興夜經濟不可呢?」。他認為晚上商場或街道人流稀少並不代表整體經濟蕭條,只是市民的消費模式改變,除了疫情期間的習慣成自然,如外賣、減少外出用膳,現在打機不用去機舖,拿自己部手機就可以玩等。

呂大樂指措施對內未能針對港人已經轉變了的消費模式,對外亦缺乏吸引力。他以廟街作例,即使作為香港傳統街道,但當中亦欠缺本土文化特色,他反問:「有啲咩你喺淘寶搵唔到呢?有什麼要我去現場買?」」長遠難以鼓勵市民留港消費。 呂大樂相信,推出夜經濟措施,總會有點效果,問題是否合乎成本效益及能否持續,每隔幾日有大型活動,做完一年第二年是否重複?有沒有創新?

呂大樂又指,港府需考慮有關政策是針對鼓勵港人消費或是吸引旅客大額消費,要對症下藥,亦應考慮整體消費格局及社會氣氛,「我哋係咪一齊揼石仔?大家一齊食雲吞麵睇下⋯⋯咁食完一碗又點?出年食兩碗定點呢?」他認為最實際是看成果,「香港地唔通有錢你唔賺?」他覺得農曆新年過後,做一次中期檢討,有多少商場、食肆願意營業到深夜11時,多少餐廳10時已無客,這就可判斷夜繽紛成效。

《San Po Yan Magazine 新報人》

新報人(SPY)是香港歷史最悠久的大學生實驗報紙,以實踐新聞自由為原則;體現不趨附商業利益,不附從政治功利,只為專業學習的存在價值。

-570x350.png)

今年嚴重交通意外長者佔六成 長者倡設按鈕延長「綠燈」

血案重演政府研修例 委員批迴避人手短缺 醫生:受鮮血推動的精神健康政策

留言