有甚麼東西是在世時無用,卻在離世後有用?有三位年輕人交出了「遺物」這個答案,關於遺物有沒有用的思考源於三人參加了一個設計節,主題為「有(冇)用」,Heyson、Vicky、Hailey三人各有擅長的藝術媒介,他們選擇以「遺物」這樣生前無用、死後有用的事物為主題,創立了「遺物製造所」,以音樂、陶藝、文字談論生死,生死教育不再只限於接收資訊,「遺物製造所」從藝術角度看待死亡,令人更願意主動了解,嘗試為大眾創造一個抒發和討論生死的空間。

藉藝術形式談論生死 結合不同媒介引聯想

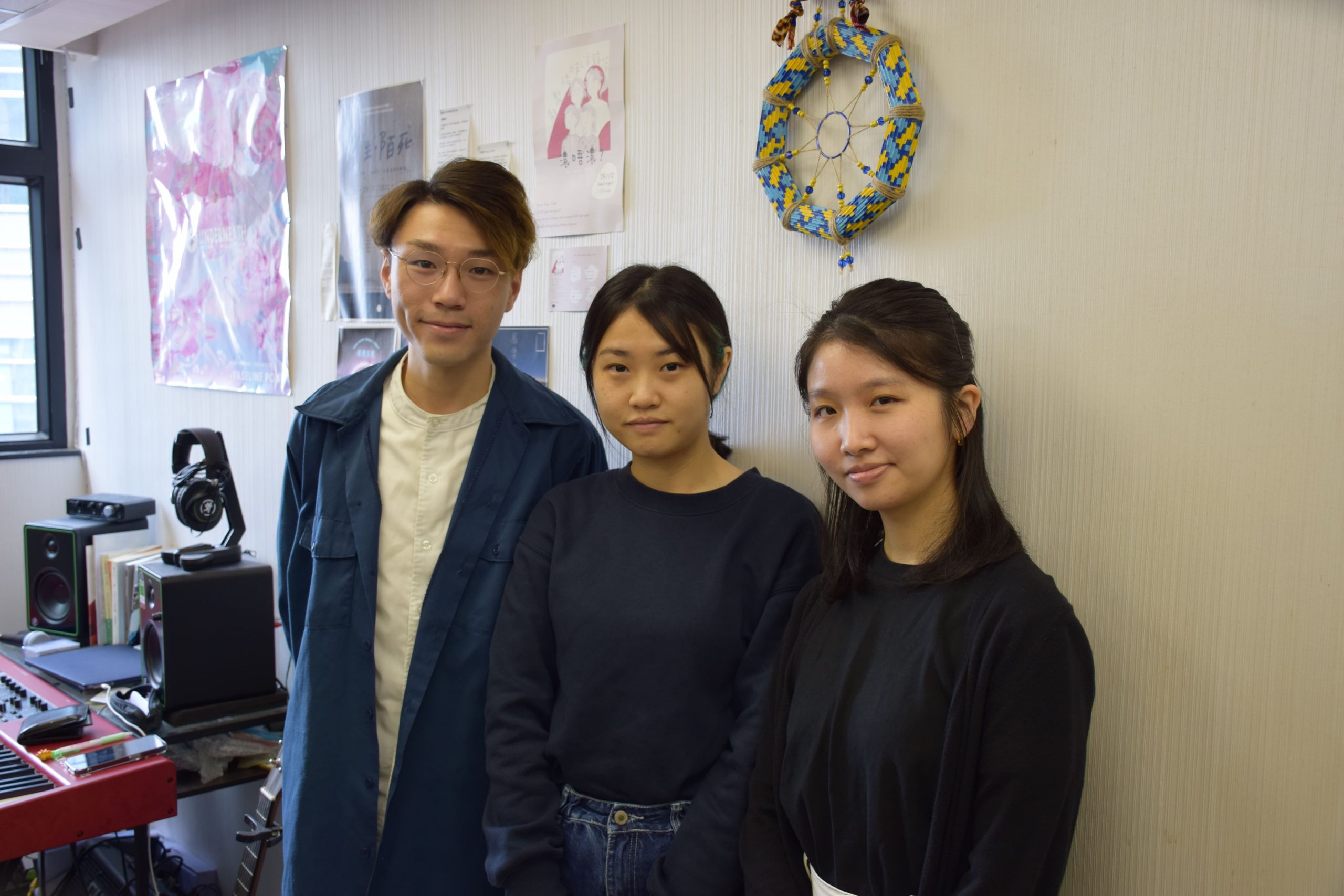

「遺物製造所」的三位創辦者背景各有不同,Heyson畢業於中文大學音樂系;Vicky畢業於浸會大學藝術系,主修陶藝;Hailey正在都會大學就讀創意寫作及電影系,本來就對用文藝角度談論生死有興趣的三人,合作契機是2021年參加了deTour2021 Design Festival,一個主題為「有(冇)用 Use(ful)less」的設計節。

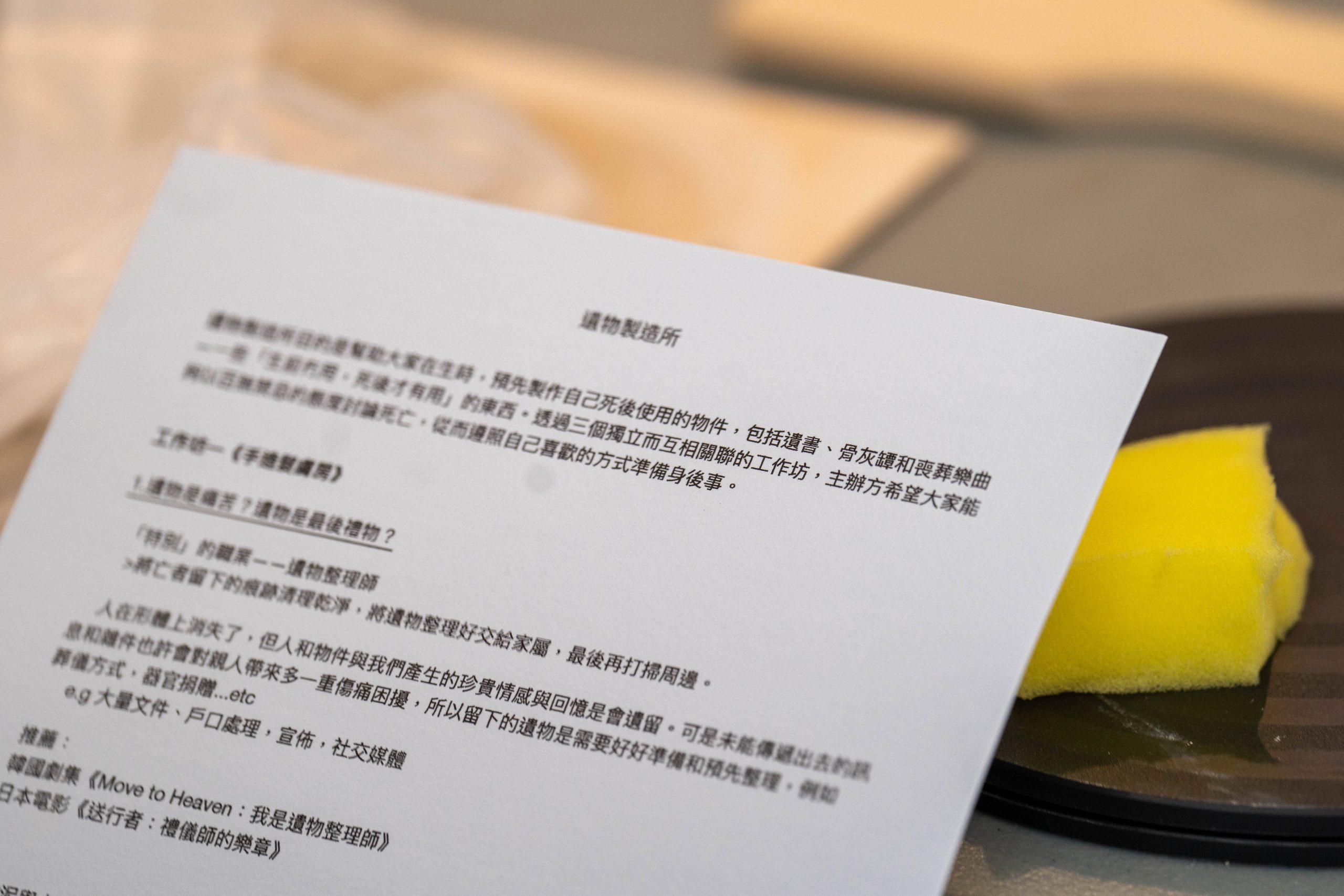

事源一次Heyson到訪Vicky的位於火葬場附近的陶藝工作室,「(Vicky)有一個想法是製作陶瓷手揑骨灰龕,而我又剛好有一個想法是我教人寫一首在喪禮上播的歌,兩個主意都與死亡主題有關,便開始慢慢醞釀。」

後來更找來Hailey舉辦撰寫遺書工作坊,「我們就好像以一個教人處理身後事物的單位去運作、成立這個藝術團體。」原本打算只是期間限定的「遺物製造所」卻因參加者反應熱烈,設計節結束後開始有人邀請他們合作,「遺物製造所」便因此營運至今。

音樂、陶藝、文字三樣看似沒有關係的藝術形式,卻被「死亡」這個主題連繫在一起,大眾無法決定死亡的方式,但至少喪禮音樂、骨灰罈、遺書,這三種與死亡有關的東西能趁在世之時決定好,以自己喜歡方式向世界道別。

Heyson表示選擇以藝術探討生死是因為想令死亡變得更易令人接受「因為覺得香港比較少人用藝術這個切入點探討生死,而且我覺得藝術很容易聯想到『靚』,我很想將死亡美化。」

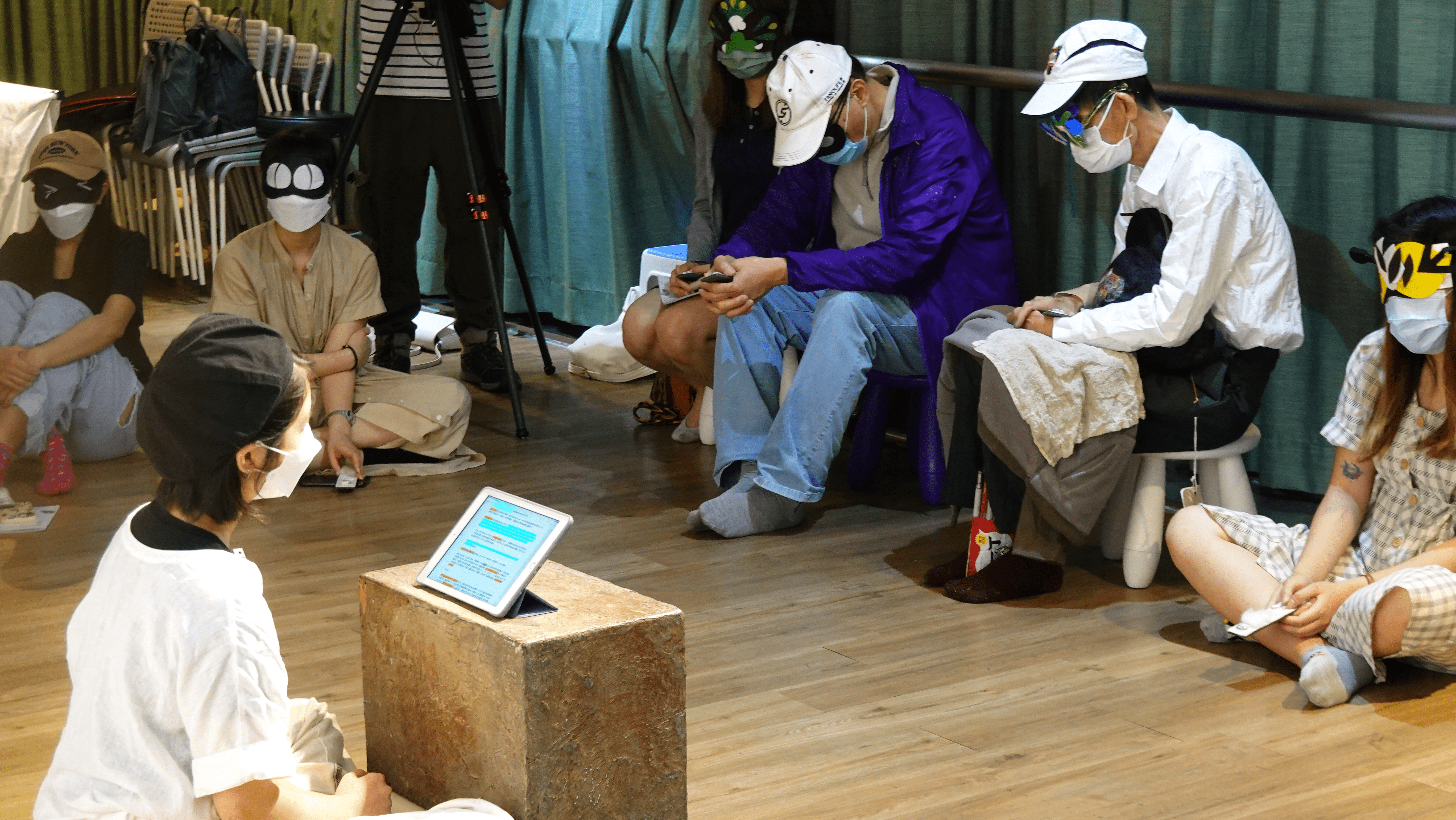

他們結合不同藝術形式來呈現生死,例如他們曾於觸感藝術節中舉行實驗劇場,由Hailey撰寫文本、Heyson現場配樂、Vicky製造陶瓷道具結戴上眼罩的觀眾觸摸,令他們體驗視障人士的生活,視障人士失去視覺就像是視覺「死亡」。

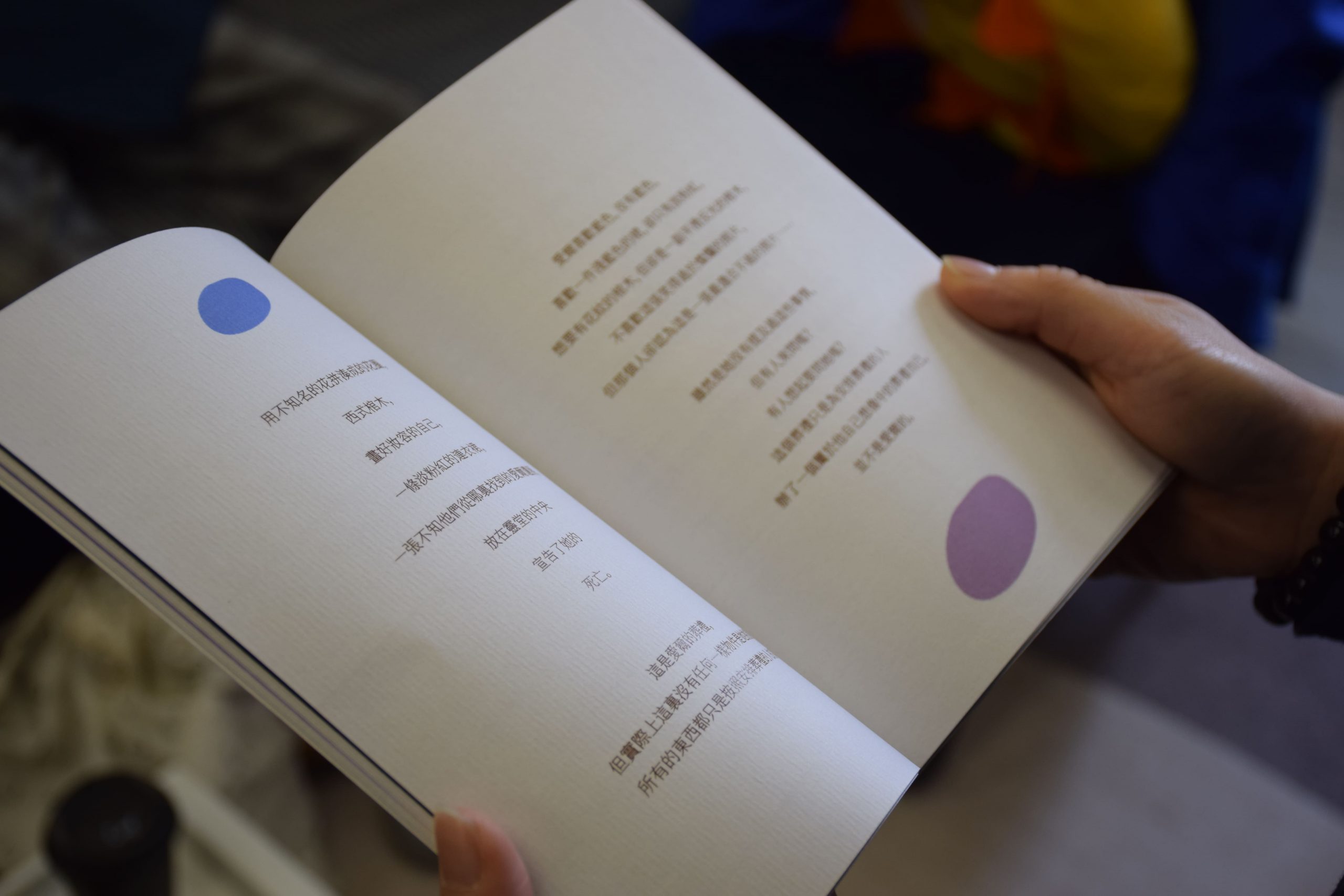

他們上年七月舉辦了一個藝術展覽「陌生.陌死」,以展覽形式透過三人擅長的媒介創作與死亡、離別、遺忘有關的展品,另外再各自邀請了三位藝術家用視覺藝術、音樂和文字去談論生死。同年九月,他們更將Hailey在展覽中展出的散文作品改編成讀劇,在一間獨立書店演出。

Hailey直言觀眾分享環節「嚇親」自己,「因為我不覺得我的作品寫得特別好,因為我覺得好的文字不用那麼直白,但我寫得比較直白。有一段寫到主角發現自己的葬禮上面沒有一樣東西是她喜歡的,因為是兒子替她操辦,這一段有好多人都表示有感受,『對啊,我也沒有想過自己的葬禮會是怎樣』,有些人就分享親人離世後,他的子女因為舉辦喪禮而吵架,那一段情節就令到他想到自己的葬禮一定要向家人交代,這件事令我很驚訝,因為沒想過一段這麼短的文字會令他們有『醒返起』的感覺。」

活動帶來深刻反思 相信所做之事「有用」

團體成立不過一年半,已舉辦過不少活動,平均兩個月就會舉行一個新的活動,他們亦在各種活動中接收到不同反響,不少人表示香港很少人或者藝術家會用這種形式討論生死,令他們留下深刻印象。「因為沒有人做,就來看你做得怎樣,得到的反饋很不錯,聚集到很多人,想不到。」

而且參加者反應熱烈,邀請他們舉辦活動的機構也給予反饋,指他們的「離別獨白」工作坊很能帶動參加者的情緒,「那時才知道他們平日沒有空間或場合抒發,而我們就創造到一個空間予他們探索、談論這些平日很少提及,但每日都正在經歷的事。」如Vicky所說,「遺物製造所」並沒有想要推廣的訊息或理念,「生死看法很個人,不想特別加注想法在他人身上,或改變別人想法,只想提供空間去討論生死。」

三人一直都是抱著順其自然的態度經營「遺物製造所」,而Heyson分享最近有參加者的反饋令他確信自己正在做的事是有意義的,他於上年二月認識了一位參加者,他認為「遺物製造所」的活動很吸引,亦有持續參加活動。Heyson更與他成為朋友,他現在已移民加拿大,前陣子他向Heyson提起他回想起工作坊的片段,因為他有一位在香港的親人過身了,令他有點感觸。這件事令Heyson發現「原來我們做的事是真的會令人有感覺,我們一路做可能不太察覺,但對參加者而言,面對死亡的時候,他竟然想起我們的活動內容,可能(活動)為他帶來對死亡的反思。」遺物或許在此際「無用」,但「遺物製造所」卻正在影響大眾,為他們帶來一個思考生死的空間和機會。

《San Po Yan Magazine 新報人》

新報人(SPY)是香港歷史最悠久的大學生實驗報紙,以實踐新聞自由為原則;體現不趨附商業利益,不附從政治功利,只為專業學習的存在價值。

採訪手記:從自殺者親友身上學到的一課

未知生,焉知死?生死教育應成人生必修課

留言