「看到遺書的那一刻,我腦海中浮現了四個字——『罪孽深重』。」Steve說。Steve的朋友在十九年前在國外自殺離世,當年就讀中三的他就這樣猝不及防地面對了第一次死別。同樣突然面對死別的還有Elaine,一年多前她亦沒有想過向來樂天的弟弟竟會選擇輕生。身邊的親友突然自殺離世,對任何一個人而言無疑都是一場沉重的打擊。兩個失去至親的故事,作為「留下來的人」,Elaine和Steve又是如何與他們的哀傷共處?

如果有如果 無法挽回的哀

Elaine今年二十四歲,她的弟弟在一年多前自殺離世。Elaine和弟弟年紀相差七年,正因為兩姐弟的年紀差距大,她更像是一個教育弟弟的角色。

弟弟自殺當日Elaine發現有說謊習慣的弟弟又一次說謊,她和父母一起責備了弟弟。「他當時說了『好想死』,又不斷哭。」Elaine緩緩說道。當時的她和父母並沒有把弟弟脫口而出的一句放在心上,他們覺得弟弟年紀還小,加上弟弟本來遇到不愉快的事都很快消化得到,令他們難以想像弟弟會輕生。

當天晚上弟弟沒有通知家人就離家,母親問Elaine是否應該出門找弟弟,Elaine覺得弟弟只是出門散心。於是她打電話給弟弟,確定位置後便吩咐他凌晨一時前回家。到了凌晨十二時半,弟弟仍未歸家,父親又打了一通電話給弟弟,要他快點回家。Elaine憶述,當時弟弟聽到父親說甚麼也只是回答著:「好」。到了凌晨五時,Elaine的父母收到警方來電,得知弟弟自殺離世的噩耗。

「我當時只是在恍神,不斷想是不是有甚麼出錯了,會不會是他殺。」Elaine說。

弟弟離世後,Elaine不時會夢到弟弟。夢中的場景每次都不太一樣,「我的夢總像在穿越時空挽救這件事。」Elaine一直覺得自己是弟弟自殺的始作俑者,為自己當時堅拒出門找弟弟感到後悔。

臨床心理學家葉惠蓮博士指,人在經歷喪親之痛(grief)時會經歷五個階段。第一階段是否定事件的發生,沒有辦法相信發生了這件事。第二階段是憤怒,會生氣自己或逝者身邊的人沒有好好照顧、對待逝者。第三階段是討價還價,有希望挽回事件的想法。第四階段是沮喪,這時人會確實地認知到親友已經逝去的事實,因而產生強烈的的悲傷感受。第五階段是接受,可以相信並承認親友逝去的事實。

葉惠蓮補充,通常自殺者親友通常面對極大的自責,因此在前三階段所感受到的情緒會更加強烈和複雜。因此自殺者親友在經歷前三階段喪親之痛所需的時間,比一般而言更長。同時,自殺者親友複雜的情緒未必可以一次性解決,如果在人生中面對挑戰時,他們的情緒處理能力不足,亦有可能再引起他們的情緒困擾。

「我想死,但死並不是一個選項」

Steve和Elaine在親友離世後均有過自殺的念頭。「其實我每天也很想死。」Steve哽咽道,「我背負的是兩條人命。」

Steve與已逝的朋友關係本來十分親密。「不知道你有沒有遇過一個人,不用開口,已經知道自己想要的是甚麼。」Steve認為自己很幸運,在年紀很小的時候就遇到這樣的一個人。但亦很不幸,他在年紀很小的時候就失去了她。

Steve當年在朋友的父母拜托下,幫忙勸說朋友離開香港留學。對於Steve而言,在十九年前能夠有留學的機會絕對是一條康莊大道。當年年紀還小,他不懂得用道理說服朋友,便以絕交令朋友離港留學。朋友留學後,Steve收過朋友的電郵,因不希望有太多掛念,他未有回覆朋友。最後朋友忍受不了獨自一人在外地生活,自殺身亡。而朋友的母親亦因女兒離開而飽受情緒困擾,兩度自殺後離世。

兩條生命的重量壓在Steve的身上,令他深陷自責之中,生起自殺念頭。但由於家境狀況,Steve自十八歲便要半工讀分擔家中的經濟負擔。作為家中支柱之一,他慢慢生起了「不能倒下」的想法,在工作上往往表現出可靠的一面,漸漸地這種想法變成了「不想倒下」。Steve又言,死對他來說不是一個「選項」,即使有自殺念頭但又做不到,對他卻是一種悲哀。

喪弟後的Elaine認為自己是一個「倖存者」,她總想著自己才應該是代替弟弟承受死亡的那個人。因為經歷過弟弟自殺離世,Elaine明白自殺為身邊的人帶來的傷痛之大。由於不希望父母再次經歷喪子之痛,即使她有自殺的念頭,也一次又一次地強忍下去。

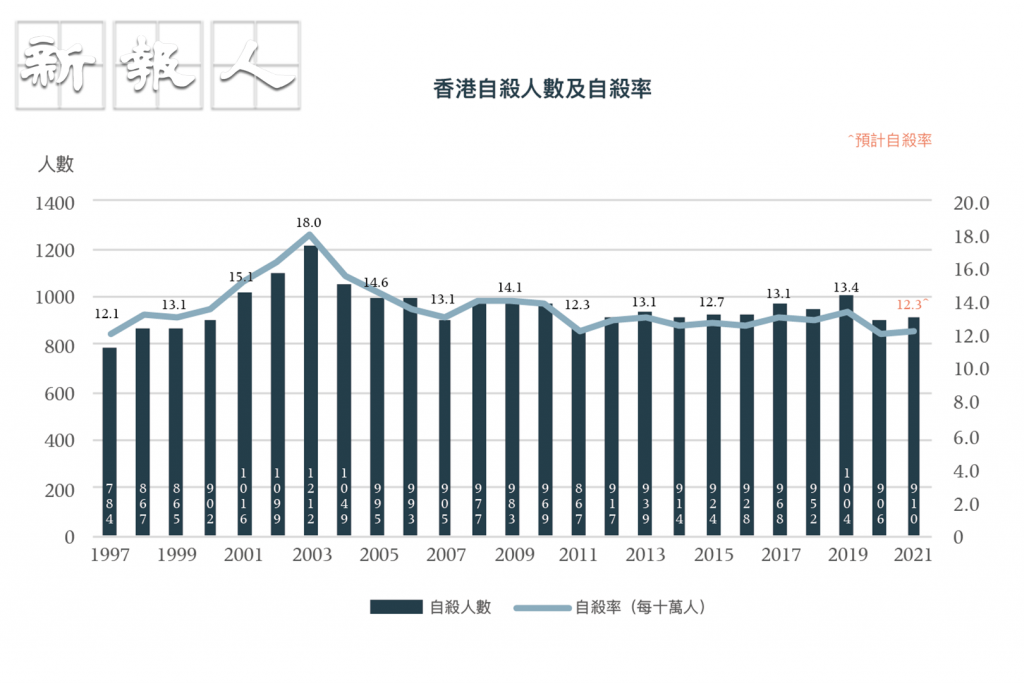

現代自殺學的開創者、心理學家施耐德曼(Edwin S. Shneidman)的研究指,一名自殺離世的人身邊會有六至十名親友受到情緒困擾。葉惠蓮表示,在人面對親友自殺離世後,首要要做的是危機處理,先觀察他們是否有自殺傾向。她續指,親友自殺是一種很大的創傷,尤其是父母、兄弟姊妹、情侶等關係親密的人,在如此大的衝擊下是有機會自殺。所以需要陪伴他們,讓他們說出來,但不需要強迫他們一定要說。而且不能說一些責怪他們的說話,避免增加他們內疚、傷心的感覺。

無從啟齒的情緒 不敢觸碰的愛

即使懷著難忍的悲傷,自殺者親友卻往往難以抒發這種情緒。

雖然Steve年紀很小的時候就面對了朋友自殺離世一事,但他卻至今從未和家人提起過此事。在得知朋友自殺離世後,他也只是默默承受了悲傷,照常到學校上學。事發後三年, Steve才看到了朋友的遺書。回想看到遺書的一刻,Steve的聲線微微顫抖:「原來在她的世界觀中,是我迫她離開,留下她一個在異地,而且我還不理睬她。」,看到遺書前Steve一直刻意不想朋友輕生的原因,「我想當時我大概猜想到她為何自殺,只是我故意不想她自殺的原因。」但在看到遺書後,他的腦海只是浮現了「罪孽深重」四字。加上朋友的母親亦因而自殺,「我覺得我不值得一些關懷照顧,有一段時間我是十分封閉自己,不想和別人接觸。」Steve說。

摯友離世後不久,Steve遇到了當時的女朋友,一直陪伴他至中七。可Steve在朋友離世後變得無法處理關心和親密關係,避而遠之,亦因如此,他最後和女朋友分了手。

「我覺得我要給父母一個正面的形象。」Elaine說。弟弟死後,除非是認識弟弟的人,她很少向別人表達自己的哀傷。她覺得弟弟自殺並不是一件可以見光和值得說的事。再者,她認為父母才是這件事中最傷心的人,比自己更甚。所以直至自己受不住自責的壓力前,她都未有在家人面前表達過自己的情緒,一直表現出開朗的樣子。

「家中原本一兒一女,父母當然又會比較重視兒子。」Elaine嘆,「原本的兩份愛在沒有選擇下才給予了我。」Elaine總感覺父母在弟弟離世後對自己的愛,只是在沒有選擇下才連弟弟的份分給了自己。

生死學協會會長、安寧服務社工梁梓敦表示,由於自殺被大眾認知為一種負面的死因,會令人聯想起不太好的動機,例如覺得逝者或逝者的家庭有問題才會導致他自殺,因此普遍自殺者親友都不願意告訴他人自己的親友是自殺離世。在哀傷輔導的角度,會形容這種哀傷為「被剝奪的哀傷」(disenfranchised grief)。這群人會向別人隱藏親友自殺離世一事,甚至會說謊,如謊稱逝者在外國,或是不告訴別人死因。

不是要「放下哀傷」而是要和它共存

經過摯友自殺十九年後,Steve至今仍會對摯友自殺一事感到內疚。十九年來Steve所經歷的負面情緒曾經掌控了他的日常,變得情緒化、喜怒無常。他形容現在的自己將對摯友自殺離世一事所帶來的負面情緒放進了一個「潘朵拉的盒子」,他盡量不會去碰這個「盒子」,也無法想像打開這個「盒子」的後果。

葉惠蓮指,在臨床心理學角度會依據不同個案的情況,建議他們用不同形式處理自己的情緒,有時也會建議個案用如Steve的這種方法,但不可以一概而論這種方法是否適用於當事人。使用了方法去控制情緒亦不代表負面情緒不會重新襲來,只要這些情緒沒有對個案的工作、家庭生活和社交生活造成影響那就不算是一種障礙。

「我認命了。」Steve說。他工作後在同事的鼓勵下尋求了臨床心理學家和輔導員的幫助,在輔導員因進修不能再輔導他後,他更修讀了輔導課程。Steve原以為可以解決自己的悲傷和自責,但經過被輔導和學習輔導後,他漸漸覺得摯友自友離世的哀傷可以不用解決,亦不會有一個解脫。「要我逃避那種深重的罪疚感,我做不了。但要我不要被這種罪疚感拖累我的人生,我現在是可以做到的。」

Elaine同樣認為自己不可能從弟弟自殺一事中釋懷,她說:「所有事物都可以令我想起他,例如朋友說起兄弟姊妹、看見他喜歡的事物也會。」她笑稱可能因為姐姐的身份,她性格從小就比較堅強,所以會築起防禦機制。事件偶而還是會影響到她的心情,但她可以把情緒收起,慢慢地接受弟弟離世一事。

「不一定說哀傷跌到零才叫沒事,不可能的。所以我們要告訴對方,你的哀傷到十分中的兩分、三分已經沒有問題」,梁梓敦表示,人們常有的誤區是哀傷可以完全消失。在哀傷輔導中不是強調要放下哀傷,而是要學會和哀傷共存。需要理解哀傷這件事可能是一輩子都放不下,尤其是遇到突然死亡、自殺,不要期望可以放下哀傷。那倒不如學會帶著這種感覺,在一年中大部份的時間好好生活,小部份時間可能仍然不快樂,但日常要做的事基本上都可以做得到。

自殺者親友支援 先處理實務再處理情緒

梁梓敦認為,香港對於自殺者親友的支援不可以說是不足夠。比起支援是否足夠,他認為自殺者親友當刻認為自己有沒有需要,或是否希望告訴別人自己有親友自殺離世,對他們的求助意欲影響更大。在梁梓敦過往的工作單位中,更多是由實務介入自殺者親友,例如殯儀、處理遺產、文件的申請等。他補充:「親友不想告訴別人,但實務始終要做。」他們透過實務上的支援,與自殺者親友接觸,陪伴他們走過親友離世這段路。在這個過程中建立信任,令自殺者親友更願意向他們分享自己的感受。

Elaine一家在準備弟弟的身後事時,幸得親戚的幫助,減輕了她們一家的負擔,「剛好我姨姨的鄰居是做法事,幫我們打點了喪禮的事,要不然我們都不知道該怎麼做。」殯儀的花費對於Elaine一家而言是一筆大的經濟負擔。弟弟學校的所屬機構本有為學生家庭所設的緊急資金援助,Elaine一家在喪禮結束後一個月打算透過學校申請,卻被以過晚申請為由拒絕。她回想事發當時,她們一家一心只想盡快解決弟弟的所有身後事,根本沒有空間可以想得到要透過學校申請資金援助。不過是過了一個多月,卻被拒諸門外,她只能感到無奈。

一輩子的傷痛 不能忘記的人

「哀傷不只是一刻,而是一段過程。這段時間情感會流動,你的看法會隨著時空不同、遇到新的人、新的事物、新的視野,會令你有所不同。」,Steve在摯友自殺去世後十九年間,每當回想起這件事,他也有新的感悟。

摯友自殺離世後對Steve的世界觀造成很大的影響。同齡人都在為未來作打算,談婚論嫁、考慮生兒育女時,他卻很少去想將來。他無法好好看待親密關係,亦不知道自己的罪疚感會不會終有一天將他壓垮。「我不知道我甚麼時候會控制不了自己。」Steve說。「但我不想白頭人送黑頭人。」

在Elaine家的電視櫃仍有著弟弟的位置,裏面放著弟弟喜歡的事物,弟弟輕生當日帶出去的物件也有一一好好保存著。「我們不想丟掉他的東西,怕有一天我們會後悔。」家中原本一子一女,在Elaine對未來的想像中,她本可以在父母年老後與弟弟一起分擔供養父母的責任。現在想到未來,Elaine覺得弟弟的離世不免有增加自己的經濟壓力,她慨嘆:「我覺得好像要加倍地給予父母。」

重新看待一次弟弟自殺,Elaine認為有輕生念頭是因為不想面對,但卻是自私的。「如果他知道留下來的人有多痛苦,應該就不會自殺了吧。我覺得留下來的人才是最傷心的。」Elaine又說。

香港中文大學心理學學生Savina是為哀傷人士而設的網上心理支援平台「念念不亡」的創辦人之一,她引述陳智豪教授在課堂上的一句話:「為何會一直這麼哀傷,因為你一直愛那個人。」

談及社會看待自殺的風氣,Savina認為網上一些不尊重死者的言論會影響到其親友的情緒,反而更深化大眾對自殺的既定負面印象,同時限制了社會對自殺、如何幫助自殺者親友的討論。她補充:「我相信這種傷心,不是當事人並不能夠徹底明白。」葉惠蓮同樣觀察到人們較少關顧到在生的人的感受,從而導致在生的人不願和別人分享,甚至假裝沒事,「假裝沒事的人才是最需要注意。」她續指,每一個人的哀傷長短都不一樣,不可以一概而論。而這取決於在生的人與逝者的關係,和對接受哀傷的態度有多積極。

「甚麼為之『好』?『好』這個定義到底是你為哀傷的人定義,還是你自己的定義?」梁梓敦指現今哀傷輔導的研究中,多指出沒有一個標準何謂「好」的方式面對哀傷,每一個人都可以個人化屬於自己的一種方式。不過,有一些基本的條件,例如不要傷害自己、不要傷害別人、他的基本運作可以維持。「其實最重要的是那個人都可以清楚知道自己的狀況,然後他選擇一個適合自己的方法慢慢地向前走。他可以繼續生活,可能生活得未必很好,我們認為這樣已經是一個『好』的狀態。」梁梓敦又指,人們為如自殺者親友的哀傷人士定下一些「好」的標準,哀傷的人越是做不了,對他們而言更辛苦。

二十年將至,Steve在自己身上留下了朋友的一些習慣,在不經意間模仿了朋友的行為和喜好。他亦有一個「儀式感」,他會安排時間在重陽節到墳場坐一會兒,悼念那個在國外自殺離世的朋友。「我用了十多年的時間,悼念一個只是認識了一年多的人。這其實是很瘋狂的。」

(為保護受訪者身份,Elaine和Steve均為化名)

指導老師:林穎茵

【香港防止自殺求助網站及熱線】

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線: 2389 2222

生命熱線: 2382 0000

明愛向晴熱線: 18288

社會福利署熱線: 2343 2255

撒瑪利亞會熱線: 2896 0000

東華三院芷若園: 18281

醫院管理局精神健康專線: 2466 7350

利民會《即時通》: 3512 2626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」:http://www.openup.hk

《San Po Yan Magazine 新報人》

新報人(SPY)是香港歷史最悠久的大學生實驗報紙,以實踐新聞自由為原則;體現不趨附商業利益,不附從政治功利,只為專業學習的存在價值。

在氫氣中尋找綠色未來——淨零目標下,香港氫經濟該如何走?

採訪手記:從自殺者親友身上學到的一課

留言