眼前的林君龍穿上戲服如「大佬倌」一樣,卸下濃粧是一個典型中學生。年僅15歲的他,學習粵劇逾十載,他對粵劇不再局限於聽和演,而是融入生活,「經常會聽粵曲,就像被洗腦了一般」。憑着對粵劇的痴迷,在「全球微粵曲大賽」贏得青年組金獎和網絡人氣獎。對他而言,奪獎只是過程,他更忠於自己所熱愛的—粵劇。

三歲對粵曲「一聽鍾情」 曾因體罰與變聲流下男兒淚

年紀輕輕獲獎無數,君龍謙虛指自己只是「多做多練」,所有的刻苦訓練全因對粵劇的喜愛。君龍說,外婆是粵劇迷,經常在家用收音機聽粵曲,三歲的他當時被那獨有的旋律深深吸引,「例如小曲,聽着很舒服,背景的弦樂及敲擊樂亦特別吸引我」。 從此愛上粵曲的君龍更要求婆婆帶他到訓練班學習粵劇、拉高胡及二胡。

憶起初次上堂的情景,君龍指當時「只是呆站着」,因他的筋較硬,即使是學壓腿已感到十分吃力,唯有在家多加練習,希望將勤補拙。他指,自己至今仍未能站着「劈叉」,當他把腳拉起一半時,腳便開始屈曲,不能保持筆直。不過,若在劇團練習時做不好動作,隨時可能會被老師用一把假刀或竹劍抽打臀部。君龍憶述曾經因動作不達標而被打到哭,但他把每次的教訓都當成經驗,提醒自己不要重蹈覆轍。

隨着年歲的增長,轉眼間君龍也與其他男孩一樣,到了青春期變聲的年紀。對普通人來說,這是正常不過的事,然而對粵劇演員來說,無異是一場災難。君龍坦言自己不輕易流淚,卻深刻記得一次表演前練習時,他因為處於變聲期,難以唱對音準,不斷的失敗使他感到茫然和失望,忍不住流下男兒淚。變聲令君龍唱不到較高的音域,影響了表演的機會,但他未有因此氣餒,更主動幫忙幕後工作,因為粵劇於他而言不只是一個表演,而是他心之所向。君龍的啟蒙老師劉秀瓊表示,即使有時候沒有適合君龍聲線的角色,而需將機會讓給他人,君龍仍會熱心地在師弟妹練習時,為他們拉小提琴找音調,「是難得一遇的好學徒」。

以粵劇為生活中心 愛看粵語殘片非聽流行曲

自小沉浸於粵劇的林君龍,早已視粵劇為生活的一部份。 他坦言,感受到自己跟同齡人「有很大分別」,既不會打籃球,也不玩電子遊戲,更不聽流行曲。劉秀瓊笑稱,君龍總會在晚上開電視收看「粵語殘片」,感慨他年紀小小卻做着「只有老人家會做的事」。而君龍對粵劇的投入程度也令人難以想像,劉指每次上粵劇課他都「很早到,亦肯定是最晚離開的學生」。

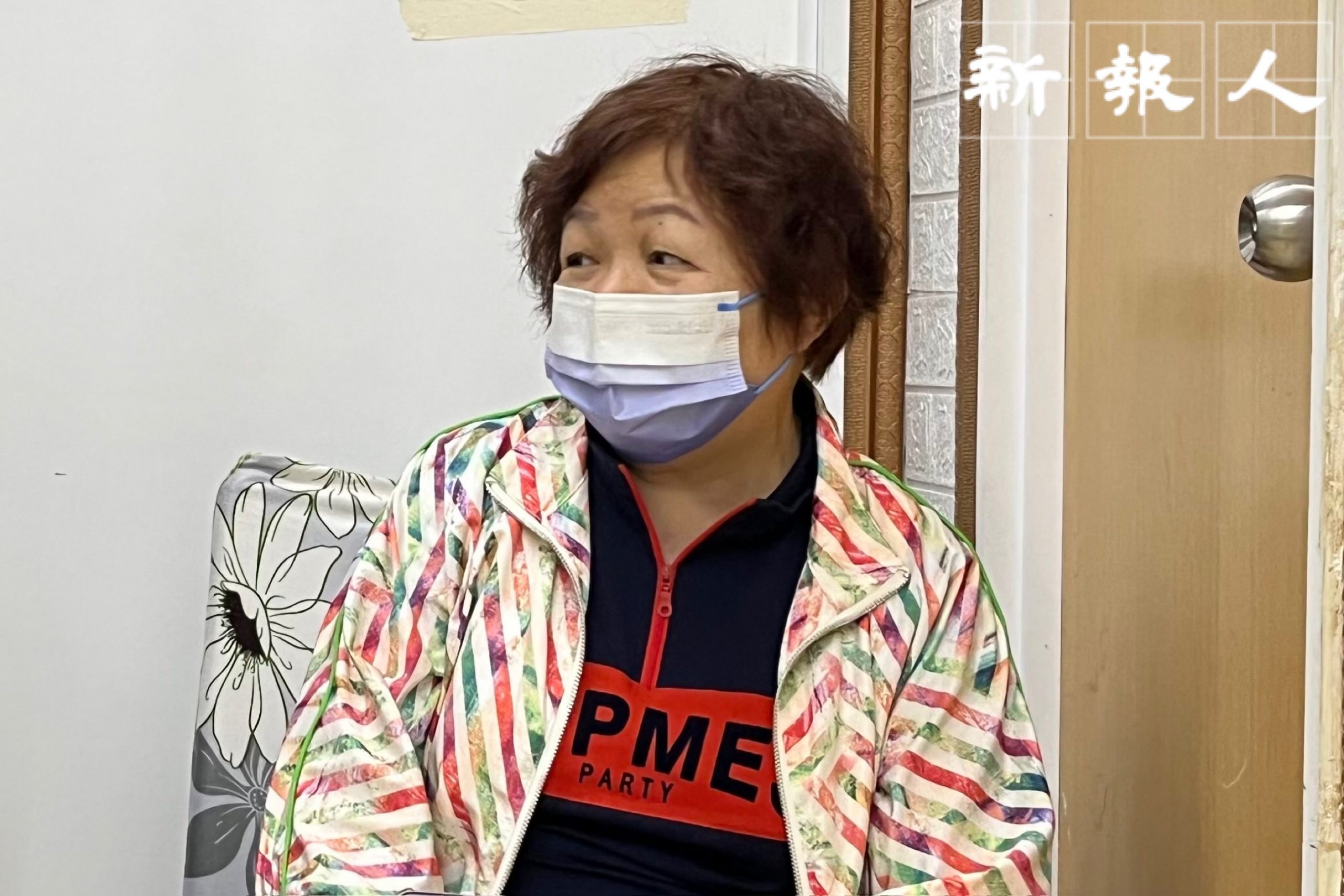

君龍的外婆亦笑言,君龍對於粵劇的喜愛已遠勝於她,不練習時會開着手機看粵劇,放學回家也會先拉小提琴練粵曲,形容他視粵劇「就如嬰兒要喝奶般」。外婆曾一度擔心君龍未能平衡學業、社交和粵劇,但她最終還是支持他追夢,「最重要的是他感到開心」。

君龍對粵劇之認真更投射到他的興趣上,例如製作粵劇頭飾。說到手作頭飾,君龍便源源不絕介紹他最自豪的作品,其中一個是為粵劇名伶劉惠鳴製作的舖滿LED燈的蝴蝶額和蝴蝶盔,另一個則是他為了自己演出而做的帽子。他含蓄指,他將那頂帽子長期放在客廳電視櫃的當眼處,「一起床便看到它」,又表示每次看到帽子都很有滿足感。劉秀瓊指他製作的頭飾之精緻更吸引業內人士訂購。

「過五關斬六將」終奪粵曲金獎 突圍而出靠刻苦練習

正所謂「天道酬勤」,他的付出得到回報。他於2018年在「全球微粵曲大賽」中奪得青年組金獎和網路人氣獎。 比賽在粵港澳大灣區舉辦,歷時4個月,來自世界各地的參賽者須通過各個賽區海選、預賽、決賽,再到總賽區廣州進行晉級賽和半決賽才能躋身總決賽,競爭激烈,當時11歲的君龍卻能「過五關,斬六將」。他回憶起比賽過程, 心仍猶有餘悸,指當時看到內地選手綵排的台風和氣勢,自己不禁「嚇了一嚇」。

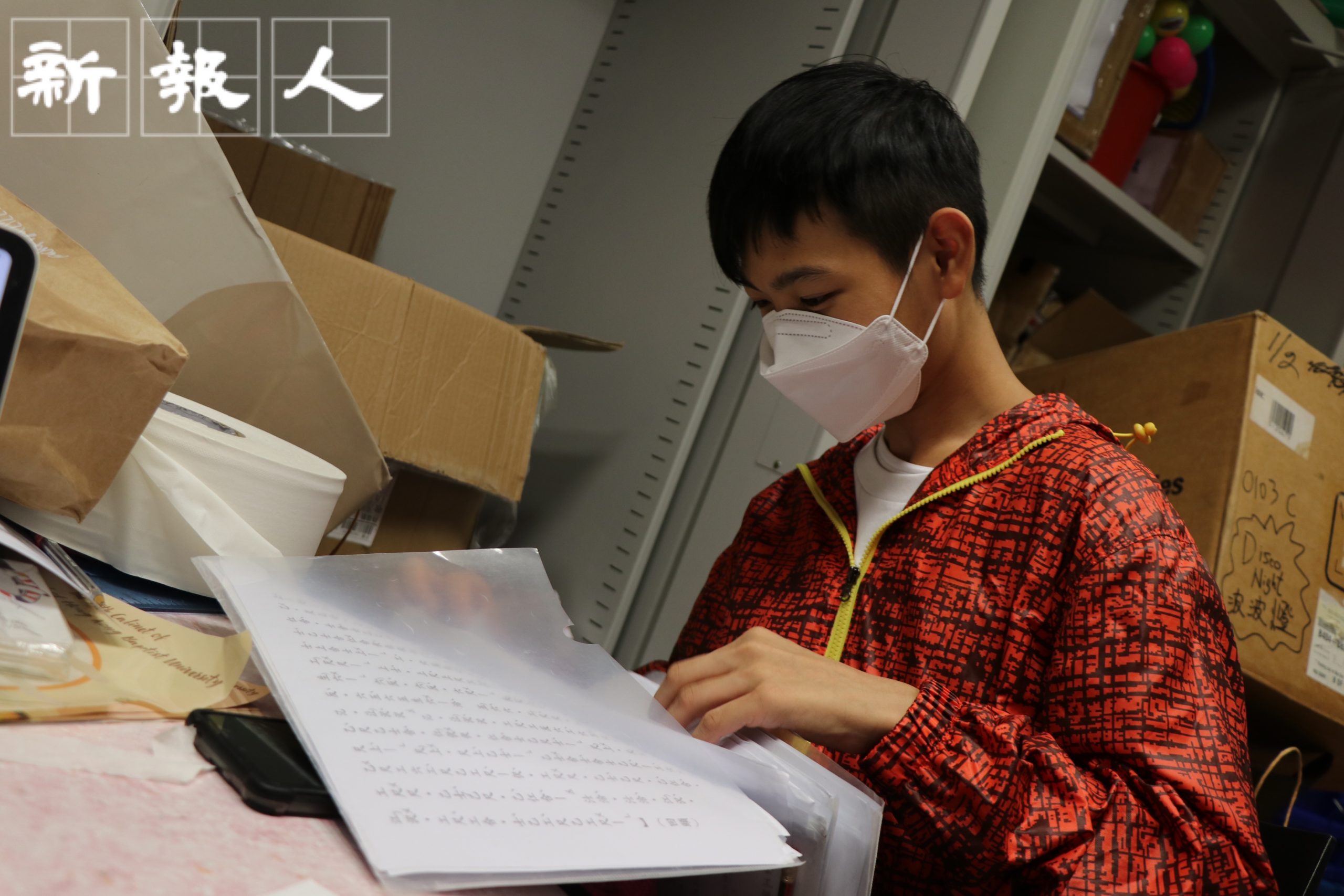

君龍憶述賽前綵排時舞台上幾乎站滿參賽者,他只能縮在一角開聲練習,只能「待他們吃晚飯時,才走到台上綵排」,讓他深深感受到那股競爭力。最終君龍憑一曲《怒 劈華山》在云云高手中脫穎而出,取得青少年組金獎,令他十分驚喜。談及此處,眼前的少年不禁笑逐顏開,口罩也難掩眼角的笑意,比賽時奔波於中港兩地的疲勞似乎也一掃而空,「過程辛苦,但有成功感」。儘管獲得如此成就,君龍認為「自己未有資格當粵劇老師,要再學幾十年」,現時只希望入讀香港演藝學院主修粵劇,將來正式成為一名粵劇老師。

指導老師:林穎茵

《San Po Yan Magazine 新報人》

新報人(SPY)是香港歷史最悠久的大學生實驗報紙,以實踐新聞自由為原則;體現不趨附商業利益,不附從政治功利,只為專業學習的存在價值。

老牌冰廠遭迫遷欠支援 傳統工業或需向發展讓路

綠領行動全港設 250 個利是封回收點 冀培育市民節日減廢

留言