第三齡學習 圓長者學習夢

- 2015-04-13

退休後生活單調,不少長者因此參加由中小學與社區中心合辦的課程,擴闊社交圈子。在鼓勵「終身學習」的氛圍下,多間大專院校亦相繼開辦第三齡教育學苑,給予退休人士學習機會,重拾數十年前的學生生活,繼續自我增值,甚至重返職場。

文字、攝影:陳頴詩 編輯:區芷君

多元課程 體驗大學生活

六十年代,不少人中學畢業後便投身社會,大學對於他們來說是遙不可及的夢想。不過,近年不少機構成立第三齡學苑,一圓長者的大學夢。「第三齡」人士不單指長者,亦指一些已從工作或家庭中退下的人士。

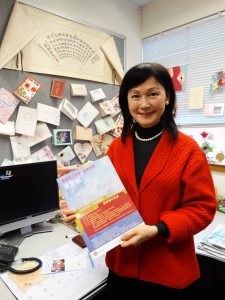

由香港理工大學開辦的活齡學院提供學分制課程如中醫、心理、文學等供學員修讀。學員讀畢三個學分累積制課程就能獲得大學頒發的證書,成為大學校友。活齡學院總監錢黃碧君認為,學員希望透過課程自我增值,同時亦想體驗大學生活。現時學院最年長的學員達90多歲,各學員學習認真,雖然每年只能報讀三個課程,但學院成立七年已經有兩位學員修畢十個課程,並獲得大學頒發的文憑證書。他們更打算修畢三十個課程,以成為大學生為目標。

活齡學院轄下的薈賢廊也提供不同的教育課程和學術論壇,例如實務教學、保健養身、科技應用等。70多歲的學員毛婆婆為了消磨時間和自我增值而報讀與保健相關的課程,主要學習養生的方式和應用。她認為自己獲益良多,上課時很輕鬆充實。

60多歲的學員李先生認為自我增值很有意義,而加入活齡學院是為了實踐終身學習。他除參加了書法班和畫畫班外,也有報讀教授理財投資知識的課程,導師均是專業人士,「課程可以讓我獲得新知識,同時可為退休生活提早作打算。」

老有所為 重投勞工市場

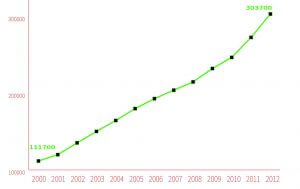

除了學術課程,香港教育學院五年前推出專業證書課程,培訓長者成為長者學苑的導師。終身學習研究與發展中心行政主任蘇曉進表示,課程報讀人數每年均上升,近年雖已增加名額,但仍供不應求,反映社會對這類課程的需求愈來愈大。

薈賢廊設立的「友導共學」計劃以培訓學員成為活齡學院的導師為目標,使不少學員重投勞工市場。根據薈賢廊的統計數字,截至2014年底,已有約280名學員透過計劃成為「友導共學」的導師或獲其他機構聘用。

錢黃碧君指在職業轉介方面,工作如長者商場大使、研究員和銀行服務員最受學員歡迎,例如有人被香港大學秀圃老年研究中心聘請作兼職研究員。她認為,長者重新工作的目的是發揮自己所長,薪金只是次要考慮。

價錢成考慮因素 學者:宜提供津貼

有「第三齡」人士認為,學苑課程對他們非常有意義,亦會考慮在將來修讀。而持有中學學歷、現時55歲的陳先生指出,退休後考慮參加「第三齡」人士課程時會先看課程價錢和質素,「價錢太高的課程可能不會選擇,其次是看自己的興趣。」他表示若政府提供更多津貼,對參加者會更具吸引力。

研究長者議題的香港教育學院亞洲及政策研究學系教授及系主任周基利認為,現時退休人士的教育水平愈來愈高,他們的學習動機增加,更能達至「終身學習」。由於第三齡教育課程種類和費用不盡相同,政府應向難以負擔課程費用的第三齡人士提供津貼,和向中年人士提供再培訓機會,讓他們在自我增值的同時,重投勞動市場。

學苑自負盈虧 政府應加強支援

現時提供長者學苑課程的大專院校主要以自負盈虧的方式經營。政府雖於上年度向於2009年成立的「長者學苑基金」加注5000萬,以鼓勵各機構繼續推行終身學習的教育課程,惟學院反映最大的經營困難仍是資金不足。

錢黃碧君表示在自負盈虧的經營模式下,主要依賴機構資助、捐款及課程收入來維持經營,所以課程的價錢不能降低。她正向政府申請長者學苑基金,但不知道實際獲批的時間。蘇曉進指政府雖對課程提供資助,但整體營運資金仍然不足。

《San Po Yan Magazine 新報人》

新報人(SPY)是香港歷史最悠久的大學生實驗報紙,以實踐新聞自由為原則;體現不趨附商業利益,不附從政治功利,只為專業學習的存在價值。

星級制評審準則成疑 文理科資源不均

重建土瓜灣人情味 土家

留言