生活/文化

街角舞出浮光掠影 港產 Poi 藝人歎仍屬小眾

- 2017-10-31

- 新報人

- 記者:鍾梓儀編輯:陳樂彤

- 2017-10-31

旺角行人專用區平日吸引不少街頭表演和廣場舞人士聚集,這夜卻添上迷幻的電子音樂。一身民族風打扮、長髮蓄鬚的藝人隨音樂舞動,火光在空中搖曳,以幾何 圖案劃破旺角黑夜。揉合了現代科技與原始氣息的 Poi 在香港雖不被重視,但仍有人奮力表演,望他日港人能雅俗共賞,共同享受一場視覺饗宴。 傳統毛利人藝術 混合電子幻化新潮流 Poi 一詞出自紐西蘭毛利語(Maori),指由繩子兩端接上球體製作而成的表演道具,亦可引伸為毛利人轉動手中道具,配合說唱的集體舞蹈。傳到西方後,Poi 演變得個人化和多元化,發展出各式各樣的表演形式,如強調道具和身體接觸的 Contact Poi、利用真火表演的火舞(Fire Da …

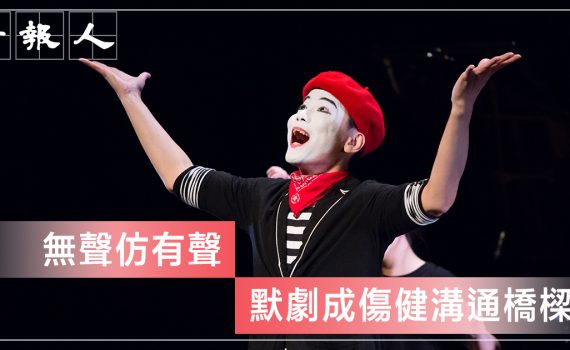

無聲仿有聲 默劇成傷健溝通橋樑

- 2017-10-29

- 新報人

- 記者:陳翠珊編輯:蕭美玉

- 2017-10-29

聽障人士未必能與一般人一樣,把每件事宣之於口,盡情表達。不過,他們的表 達能力並不因此而受制,有聽障人士選以默劇,不用對白說故事。默劇在港受眾雖然不多,但仍有人一直堅持默劇表演,甚至為聽障與健聽人士的交流建起一道橋樑。 健全人士重聲音 身體語言遜聾人 劇團「無聲模式」創辦人及藝術總監陳俊雄從事默劇演出近 20 年,他形容默劇不只是利用手語把每個字表達,而是要抽取每句說話背後蘊含的情感及反應,再以 肢體語言形象化地表達出來,「若要表達寂寞,我可能會蜷曲身體,或是走到舞台角落的位置坐下,然後瑟縮一角,突顯那種孤單的寂寞感覺。」 陳俊雄更認為,一般人慣常透過聲音及文字表達及接收,忽略了身體語言,「不 …

環團批環保飲管「不環保」 或造成另類浪費

- 2017-10-27

- 新報人

- 記者:陳鈺霏編輯:黃靖茜

- 2017-10-27

自 2007 年本港首個「無飲管日」舉辦以來,坊間開始推出環保飲管,材質以不銹鋼和玻璃為主。惟近日有環保組織對環保飲管的衛生安全及推行意義提出質疑,認為其達不到減塑效果,反而造成不必要浪費。 塗層易脫落 買環保產品反生廢物 綠色和平項目主任朱江稱,現時市面存在低質量環保飲管,雖然價格低廉,但因使用廉價鋼材製造,令其壽命短暫,使用數星期後便出現塗層剝落,如消費者重新購 買並頻繁捨棄損壞的環保飲管時,反而會產生更多廢物。他又提到,日前有機構以派發紀念品方式,向市民提供環保飲管,但市民會否願意使用無從知曉,或會造 成另一種浪費,朱更反問「為什麼要使用飲管?」 朱江認為,類似環保產品似鼓勵外界「以消費 …

膠片招牌歷久不衰 手造顯特色

- 2017-05-15

- 新報人

- 記者:翟睿敏編輯:朱家俊

- 2017-05-15

香港的招牌聞名全球。招牌製法多樣,霓虹字、鑿字及金漆字等等。當中膠片招牌亦是當中一員。五、六十年代本地生產亞加力膠,膠片招牌逐漸普及,直至現在仍受大眾廣泛使用。科技發展令不少工序漸趨機械自動化,但手製招牌特色,無法被取代。 膠片豐儉由人 歷久不衰 招牌有不同的種類,如霓虹、鑿字等,當中只有膠片招牌歷久不衰。耀華膠片李健明指,暫時未有其他招牌做法能取代膠片,「霓虹招牌的消失是因為LED燈能將其完全取代,但膠片仍有它的存在價值。」膠片招牌的多樣性亦令膠片更優勝,李指膠片大少可自由調整,款式亦相當廣泛,「膠片招牌不只適合高貴場合或店舖的金漆招牌,莊重如診所亦可,平凡如街市亦可。製作膠片的經費可多可少 …

辛酸背後 清潔工的另一面

- 2017-05-02

- 新報人

- 記者:李慧盈編輯:陳雅筠

- 2017-05-02

清潔工人每天推著巨型垃圾桶穿梭於橫街窄巷中,有些路人會掩鼻而行、匆匆走過,更多人卻對他們視而不見。但清潔工背後的生活,除了被垃圾圍繞的低下階層,仍藏著截然不同的故事。 敬業樂業 以勤奮換取滿足感 群姐(化名)的丈夫早逝,三名子女均已有自己的工作和家庭,她理應可以享受退休生活,不需為每月八千多元的收入勞碌。但這份工作對她而言,比賺取工資有多一重意義。群姐是97年來港的新移民,在地盤工作六、七年後轉行做清潔。她自信地說,一直以來工作的老闆們都對她「有讚無彈」,在數個月前,上水區主管也特意致電叫她回去幫忙。她肯做肯捱,不怕辛苦,連旁邊的工友都對他讚譽有加。 群姐每天獨自攜著一個個垃圾桶,在上水繁忙的 …