新報人 24-25 第四期

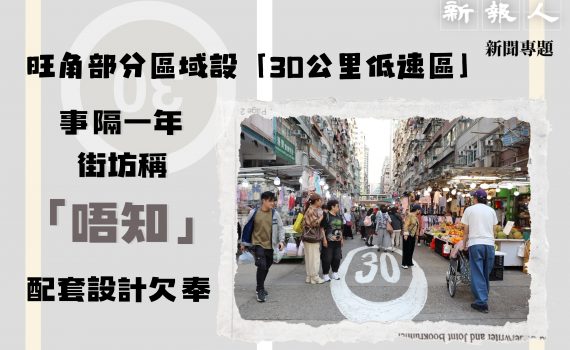

旺角部分區域設「30公里低速區」 事隔一年街坊稱「唔知」 配套設計欠奉

- 2025-07-24

- 專題

- 新報人

- 記者:盧昀譽、王嘉麗、梁家俊編輯:曾婥嵐

- 2025-07-24

香港地少人多,不少舊區車流與人流皆絡繹不絕,「人車爭路」情況頻生,導致不時有行人被捲入車禍。政府去年4月於旺角設立全港首個「30公里低速區」,限制區內車輛行駛速度於時速30公里以下,藉以加強保障行人安全、減低與行人相關的交通意外率。唯措施實施近一年,據記者在現場觀察,發現區内有貨物阻塞行人路,行人因而要走出馬路,「人車爭路」情況依舊。 而據記者調查,「30公里低速區」不止駕駛者、附近檔主和街坊,甚至有區議員都不知道該措施。有關注組織認為,道路設計未能配合低速區的實施。 旺角部分路段限速30公里 去年西九龍發生382宗包括引致他人重傷或死亡的危險駕駛個案,屬全港最高;而行人交通違例事項有2105 …

觸不可及的擁抱 新世代跟AI談心的理由

- 2025-07-16

- 副刊

- 新報人

- 記者:馮煒諾、黃欣盈編輯:張智浩

- 2025-07-16

一個個沒有感情的文字拼在一起,可以變成一句句溫暖人心的語句。隨着科技發展,現時人工智能(AI)學習更多人類思想及行為模式,連安慰、輔導也能做到。越來越多人開始向AI傾訴心事,從AI的回覆中獲得溫暖和認同。但AI與人類之間始終存在差異,究竟AI有什麼特別之處,令新世代願意交心? 發現AI人性化的一面 不少人將AI視為輔助學習和工作的工具,但它的功用並不限於此。 19歲的大學生Ronnie一開始也和別人一樣,只在做功課時使用AI。但他在過程中發現,AI的思考模式和人類「有啲唔同嘅感覺」,因此產生興趣,開始與AI對話。不過他坦言,AI並不會一開始就能像讀心般知道自己的想法,「未俾佢哋身分嘅時候,會覺 …

可殺菌?可抗衰老? 自然療法產品效用成疑

- 2025-07-14

- 專題

- 新報人

- 記者:張家杰、盧泳蓓編輯:邵子峰

- 2025-07-14

除了傳統的中西醫,市面上也出現了各種「自然療法」,例如接地氣、量子身心靈、色光穴位等,部份提供療法的機構聲稱能用各種儀器檢測和診斷身體狀況,同時又售賣宣稱能改善健康的產品。 《新報人》發現一間名為「國際自然療法學院」的機構提供的產品聲稱可以抗衰老、取代抗生素,然而對消費者來說,到底如何可以確認這些產品的效用和安全性? 抗衰老手錶 聲稱可改善健康狀況 「國際自然療法學院」不時舉辦講座,記者以參加者身份參與了一個名為「抗老神器創業講座」的活動,由院長吳振民擔任講師,並在講座中介紹他研發的「細胞抗衰儀」手錶。他在社交平台上聲稱,「無需打針食藥,只需戴手錶,輕鬆清血排毒抗衰老。」 吳振民解釋,只要 …

實測康文署體脂機 不同區身體年齡差10歲 康文署:未收過結果不合理投訴

- 2025-07-11

- 專題

- 新報人

- 記者:張美欣、陳巧恩編輯:符文詩、陳穎欣

- 2025-07-11

康文署去年起陸續在體育館設體脂機,現時18區都有一部,方便市民監察自己體質,體脂機在網上引起不少討論,有市民質疑數據不準確,不同區的體脂機測量結果有差距。《新報人》記者去到10區實測,亦都發現不同區體脂機量度同一人的身體年齡可以相差10歲,軀幹脂肪差5公斤,學者說差距未必一定與機器有關。另外,市民又反映體脂機經常壞。康文署解釋體脂機非常受歡迎,使用率高致失靈。 記者實測數據差距大 有市民兩次測試差8歲 康文署自2024年起推行「自我體質測試站」計劃,分階段在轄下體育館設體脂機。計劃首階段於8間體育館試行;2025年再新增10部體脂機,將計劃擴展至全港18區。不過有有市民曾在社交媒體投訴在使用 …

採訪手記|以手語潮語連結聾人及聽人

- 2025-06-24

- 副刊

- 新報人

- 記者:余昕蓓、蔣家琪

- 2025-06-24

我們因電影《看我今天怎麼說》而開始關注手語這主題,亦有感於網路上廣傳的手語潮語很有趣,便報名參加了手語班,學習了一些基本手語,認識到手語的獨特語言系統。從訪問手語學生中,感受到他們對手語的熱誠及對聾人的關心。跟手語傳譯員的訪問中,了解到聾人群體的文化,從傳譯員口中得知到聾人的觀點及真實需要,如發現不同聽力程度及年齡層的聾人對手語潮語的接納程度也不同。人與人之間的交往即使是打手語仍有很多要注意的地方,才能達致互相尊重。 與聾人Stacey的互動令我們最印象深刻。見面時我們有以打字的方式交流。兩位記者只懂得做幾個表達問候的手語,之後的交流也需要傳譯員幫忙。但我們發現原來願意去交流和認識彼此,箇中的 …

錢幣的故事:從朝鮮幣了解一個神秘國度

- 2025-06-23

- 副刊

- 新報人

- 記者:張可盈、吳懿洛編輯:黃智瑩

- 2025-06-23

「錢幣是好好的媒介,了解文化、歷史、政治以及經濟民生等社會面貌」;收藏朝鮮幣多年的翁國樺形容朝鮮是個神秘國度,外界能得知的訊息不多,錢幣可作為了解當地文化的途徑。 紀念幣的價值遠高於其精緻的外觀,收藏家更著重背後的歷史,透過收藏品了解當時的經濟、社會民生、以至政治取態。走進朝鮮幣的世界,可以讓我們揭開它的神秘面紗。 從朝鮮紀念幣看歷史意義 朝鮮於1987年首次發行紀念幣,以「金日成主席75週年誕辰」為題,由當時的領導人金正日親自監督製作。朝鮮於1996年將紀念幣正式列為國家貨幣,中央造幣廠於同年設立紀念幣生產部,專門生產紀念幣。 90年代後期因經濟衝擊和國內資源貧乏,朝鮮政府急需收入,便把紀念 …

手語現潮語 「無聲」起革命——語言進化還是文化入侵?

- 2025-06-19

- 副刊

- 新報人

- 記者:蔣家琪、余昕蓓編輯:林凱悠

- 2025-06-19

你曾想過手語也有潮語嗎? 電影《看我今天怎麼說》探討聽障人士日常生活及身分認同。片中主角們使用手語溝通,讓更多人開始關注手語,甚至是手語潮語。 年輕一代的聾人將聽人(聾人稱健聽的人為「聽人」)流行用語融入手語,催生了「手語潮語」。另一方面,聾人群體也創作了屬於他們的「聾人潮語」,讓聽不見不再被視為缺陷,因為手語潮語令聾人的溝通更多樣化、更有活力。有聽人因此而開始上課學手語,嘗試融入聾人生活,希望借助手語拉近「無聲」與「有聲」兩個世界之間的距離。 聾人自創 手語打出「廣東話潮語」 「Ching」(師兄)、「0尊」(缺乏專重)、「點部署」、「大癲」(事態瘋狂)及「siu4」(笑死;十分好笑)等一系 …

等不到的低地台小巴 輪椅人士搭小巴難上加難

- 2025-06-08

- 專題

- 新報人

- 記者:蘇俊希、譚櫻芝編輯:鄭宇霞、陳晉剛

- 2025-06-08

輪椅人士沒有辦法乘坐車門設梯級的普通小巴,而低地台小巴方便輪椅人士上落。政府在 2018 年引入低地台小巴,但 7年過去,原本 5 條往返醫院的小巴線都添置了低地台小巴,但實際只有一輛小巴行走路上。有小巴營辦商反映低地台小巴營運成本高昂,維修難,出車就注定蝕本。 立法會議員認為低地台小巴的發展面對不同困難,但運輸署和營辦商應互相合作,嘗試推行。輪椅人士稱小巴能增加出行自由度,但他們要等到小巴還要等多少年? 多輛停駛 班次疏落 低地台小巴形同虛設 早在2007年,《香港康復計劃方案》提出「無障礙交通」政策,旨在為殘疾人士建立無障礙的出行環境。運輸署於2018年1月展開低地台小巴試 …