專題

禁男同志性接觸後捐贈器官 香港指引落後英美

- 2017-02-07

- 專題

- 新報人

- 記者:馮智敏編輯:黃靖茜

- 2017-02-07

現時《人體器官移植條例》並無規定 #同性戀者 不能 #捐贈器官,不過醫院管理局(醫管局)指引界定男性與另一名男性之間的性行為屬高危性行為,故 6 個月內曾與同性發生性行為的男性不適宜捐贈器官。立法會議員 #陳志全 質疑該指引無法執行,而且將男性之間的性行為與不安全性行為畫上等號有欠公道。有男同性戀者批評有關指引剝奪其救人的權利。 男男性行為者 禁止捐器官 陳志全於 2015 年 10 月立法會會議上口頭質詢食物及衛生局局長高永文男同性戀者器官捐贈限制。其後高永文回面回覆指,曾於 6 個月內進行高危性行為的人士不適合捐贈器官,其中包括與另一名男性進行性行為的男性。而衛生署回覆指,根據《人體器官移 …

就西九故宮提司法覆核 盧俊宇:我們不是對付政府

- 2017-02-06

- 專題

- 新報人

- 記者:陳雯懿編輯:陳樂彤

- 2017-02-06

身兼前西九管理局董事局主席的前政務司司長林鄭月娥於2016年12月下旬被質疑在未有進行公眾諮詢下決定在西九文化區加建香港故宮文化博物館。「JR團隊」召集人盧俊宇就此事向法院提出司法覆核。由昔日不理時事的銀行職員,到現在入稟法庭的民間代表,盧俊宇對社會的熱誠愈燒愈烈。他盼能貼緊民眾,以人民力量保護社會公義。 受社運啟蒙 「港豬」遂成公民記者 戴著四方幼框眼鏡的盧俊宇一臉正經,衣著斯文,與一般白領人士無異。香港中文大學經濟系畢業的他,不愛留意時事。昔日的「港豬」,現在竟與「長洲覆核王」郭卓堅組成JR團隊,針對政府行政或程序失當下所作的決定提出司法覆核。盧對社會的觸覺自2012年逐漸甦醒 ,「當時被 …

九巴脫班率創新低 實際情況仍嚴重

- 2017-02-05

- 專題

- 新報人

- 記者:麥卓溢編輯:蕭美玉

- 2017-02-05

九龍巴士公司(#九巴)過往脫班率高企,曾多次引來運輸署批評。但運輸署於 2015 年接納申訴專員公署建議,修改計算脫班率的機制。其後九巴脫班率因而大跌至 2015 年的 1.3%,不過本報記者發現,部份九巴路線實際上仍出現嚴重脫班情況,而九巴亦疑似走制度漏洞以降低脫班率。有立法會議員斥九巴做法不合理,並認為政府應協助巴士公司營運並管制私家車增長,從而解決脫班問題。 運輸署修改機制 多區路線仍有嚴重脫班 巴士脫班泛指實際行車時間與其時間表預設的不符,該車程班次無法在原定時間內準時到達或沒有到達的情況。根據運輸署 2015 年所修改計算脫班率的方式,現時巴士公司無需再按全日巴士總班次計算脫班率,改 …

員工揭弊遭報復 告密者欠法律保障

- 2017-02-01

- 專題

- 新報人

- 記者:陳泳珊編輯:郭曉韻

- 2017-02-01

早前 #民航處 有職員向傳媒「爆料」,指員工對新空管系統尚未熟習後,卻遭民航處「考慮報警」。由於本港現時並沒有保護告密者的法例,#告密者 須承擔極大的風險或代價。挺身而出披露公司內部問題的告密者,往往反而遭受報復,犧牲工作、前途。有議員促請相關法例早日落實,立法保障告密者及公眾利益。 揭密員工受威脅 報警處理加解僱 民航處近期使用的新空管系統事故不斷,有前線空管人員向傳媒披露實況,但處方卻就此事報警。民航處回覆指已就近日部門資料涉嫌未經授權外洩,以及相關的懷疑不當使用電腦的行為尋求警方協助,現時不便就有關事件置評。但處方承認確於去年十一月二十六日,透過內部便箋提醒員工,不當使用及/或公開限閱及 …

美麗動人 只需一「線」──古法線面

- 2017-01-08

- 專題

- 新報人

- 記者:陳雅筠編輯:新報人

- 2017-01-08

線面是中國及東南亞地區等地去除面毛的傳統方法,2014年,更被選為香港非物質文化遺產之一。早前,食環署有意發牌予街頭線面師,卻遭區議會以發牌標準未完善為由反對,有街頭線面師認為此舉對保存此傳統工藝有一定打擊。11 月 26 日傳來好消息,屯門區議會通過發牌給 3 位線面師。 視線面為娛樂 以一線闖天下 線面師梁太的店舖位於上環,開業至今已有 20 年。店內裝潢以懷舊風格為主,如櫃上擺放著舊式包裝海棠粉、木製坐椅及天花上的吊扇等。現年 58 歲的梁太在內地出生,6 歲時已開始跟隨母親學習線面,起初她只視這種傳統工藝為兒時玩意,「小時候沒有電視、玩具,於是線面就成了我的一種消閒娛樂,有空就會幫朋友 …

街頭工匠難獲發牌 欠統一標準

- 2017-01-03

- 專題

- 新報人

- 記者:李瑩編輯:新報人

- 2017-01-03

小販工匠近日獲得食物環境衛生署(食環署)考慮發牌,率先於觀 塘及屯門區議會內進行磋商。然而根據食環署的記錄,不是所有工匠亦能獲發牌,如屯門區記錄在案的 10 名工匠中,只有 3 名線面師通過發 牌建議,其他工藝的工匠則未曾與有關方面接觸。有工匠批評署方發牌 的準則模棱兩可,令人無所適從。 食環署持發牌主動權 審批過程繁複 經去年立法會討論後,食環署表示因應社區需要,考慮向具本土特色的小販工匠發 牌,如:補鞋匠、鐘錶修理匠、鎖匠、磨刀匠、 線面師和代書人等。現年 70 多歲的街頭書法 家胡丁強(胡伯),為現時全港僅餘四名鑿 字工匠之一,他表示,已等待發牌多年,惟一直未見政府簽發牌照。聽聞將會發牌 …

性罪行查核力度不足 立法遙遙無期

- 2016-12-31

- 專題

- 新報人

- 記者:梁穎端編輯:新報人

- 2016-12-31

早前註冊社工、私營殘疾人士院舍康橋之家前院長張健華被揭發曾捲入 3 宗涉嫌非禮或性侵智障女院友的風化案。11 月再有一名女事主向警方舉報張健華,聲稱就讀小學期間多次遭其非禮。一連串事件,引起社會對性侵犯的關注。有社福團體批評,現行的性罪行定罪紀錄查核機制(下稱查核機制)不足以保障弱勢人士,促請政府盡快立法強制僱主及僱員申請查核,同時擴大僱主的查核範圍,例如現職僱員亦需接受查核 。 非強制性查核 僱員或拒絕要求 現行的查核機制列明,聘請僱員從事與兒童或精神上無行為能力人士有關工作的僱主,可要求準僱員或將會續約的僱員申請查核,至今已實施 5 年。僱主可得知僱員「有」或「沒有」查核機制列表所載的性罪 …

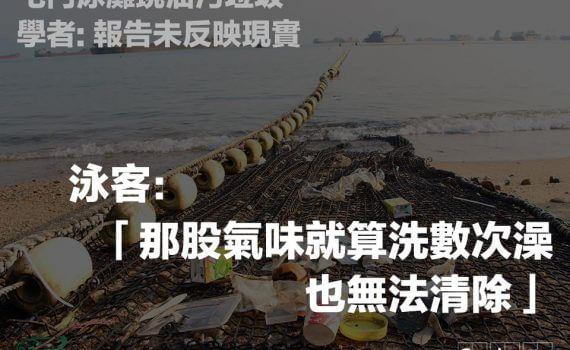

屯門泳灘現油污垃圾 學者︰報告未反映現實 泳客批污染趨嚴重

- 2016-12-30

- 專題

- 新報人

- 記者:羅智堅編輯:新報人

- 2016-12-30

自 2009 年起,香港西部水域有多項基建上馬,如港珠澳大橋及屯門接駁赤臘角隧道工程,海底工程亦趨頻繁。本報記者翻查過去 10 年來的泳灘水質年報,發現該區域水質數據平穩、未見異常。不過,有居民及議員都認為報告不符實況,學者更指現時屯門泳灘水質已經不適合泳客使用。 環保署泳季驗水質 學者稱參考值低 居住於屯門的蝴蝶灣泳灘常客曾女士表示,她見證該處近 6 年的海水受污染情況日漸嚴重,「下雨後海面更會佈滿垃圾與膠袋」。翻查紀錄,屯門蝴蝶灣泳灘的大腸桿菌含量,今年 7 至 8 月被環境保護署(環保署)評為水質「欠佳」及「極差」水平,每 100 毫升含有超過 180 個大腸桿菌。但根據環保署多年水質年 …

元朗地主疑違契建屋出租 6000呎農地變「貨倉劏房」

- 2016-12-03

- 專題

- 新報人

- 記者:周幸盈編輯:新報人

- 2016-12-03

香港房屋供應不足,各類劏房租盤四起。本報記者發現,元朗上竹園有一幅面積逾6000平方呎的私人農地,疑被違契改建為貨倉,一年前貨倉更搖身一變成為小型「劏房屋苑」,入住率達9成。地產代理聲稱該地屬「私人地方」,「地政(總署)無可能進得來!」地政總署回應指,經初步調查,涉案地段地契屬私人農地,署方未有發出短期豁免書准許地主建倉,正考慮採取進一步行動。立法會議員和關注組織批評,涉事業主「明知故犯」,所建劏房安全隱患極大,不滿政府執管不力。 元朗6000呎隱蔽貨倉 驟成10平租「開放式村屋」 記者透過租屋網搜尋到一個月租2800元,聲稱為「開放式村屋」的租盤,並以租客身份與地產代理相約參觀單位。地產代理 …

港售酒法規含糊不清 年齡限制形同虛設

- 2016-11-27

- 專題

- 新報人

- 記者:羅智堅編輯:新報人

- 2016-11-27

香港現行售酒法規只要求即場飲用酒類產品的場所(例如食肆)售賣酒精飲料時需申領酒牌,而其他出售酒精飲料的零售商則未有作出監管,只單靠業界「自律」。本報記者發現,未成年人士即使在大型零售商,仍能輕易購得酒精飲料。有專家認為,香港在限制未成年人士接觸酒精方面的發展,嚴重落後於其他國家。 未成年買酒「暢通無阻」 成功率百分之百 本港現時未有立法禁止零售商販賣酒類予未成年人士,僅靠香港零售管理協會設立的同業守則,要求會員商戶賣酒時,遵守「18 歲以上人士方能買酒」的年齡限制。不過,記者在 10 月初聯同 15 歲的梁同學走訪旺角區內 7 間商戶進行買酒測試。整個過程中,未有任何一間商戶要求核實梁同學的年 …