專題

年輕一代欲移居 香港不再自由?

- 2021-05-31

- 港聞

- 新報人

- 記者:DMC編輯:DMC

- 2021-05-31

香港近年政治環境動盪,令不少港人萌生移民意欲。我們訪問了多名年輕人,細說他們遠走他方的原因,以及離鄉別井的思緒。 記者: 司徒國成 張家禧 張栩安 劉芷昕 尹寶盈 (圖片來源:Prostock-studio) 「希望有機會能回到香港,始終離開得太倉猝,有很多未完成的事,未好好道別的人,有太多東西要梳理。」 今年二十歲的「小希」(化名),因為是當時其中一名理大圍城登記資料離開的示威者,怕被政府「秋後算賬」,而選擇離開香港,到訪英國。提及離開過程時,他形容為「困難重重」,例如要提前準備過境時的問題,以防有任何懷疑,又要刻意先到德國再轉乘到英國,避免行蹤被暴露。 小希表示,縱然寄人籬下,但仍然心繫港 …

社運後的學生會陷入困境 歷任學生會幹事面臨挑戰

- 2021-05-30

- 港聞

- 新報人

- 記者:鄧文滔、黃詠薇編輯:羅敏妍

- 2021-05-30

自2014年香港發生「佔領行動」後,各大學的學生會便與社會運動畫上了等號。隨著「佔領行動」的結束,香港社會的政治氣氛明顯減退,學生會亦只能重新投入校務,為校園内的學生提供服務。不過,2016¬¬年旺角衝突事件的發生、以及隨後的立法會宣誓風波,又令大學學生會重回社運軌道,並不時公開發表聲明,表達其對社會事件的關注和立場。 反修例運動在2019年爆發後,香港各大學的學生會更成為運動的「風眼」,部份在任的學生會幹事積極發聲,一些學生會「老鬼(即前學生會幹事)」亦以新的身份再次參與社運。在反修例運動結束後,在歷任學生會幹事中,有人選擇流亡海外、有人本來想改變校內制度,但現在卻要爲了完成學業而被迫遵從制 …

十一遊行案10名被告判監14至18個月 單仲偕蔡耀昌緩刑

- 2021-05-28

- 港聞

- 新報人

- 記者:潘明卉編輯:王春媚

- 2021-05-28

壹傳媒創辦人黎智英、前立法會議員何俊仁、李卓人等10名泛民主派人士,被控前年10月1日煽惑他人參與及組織未經批准集結等罪,各被告早前已承認控罪,今(28日)於區域法院分別判囚14至18個月,其中只有單仲偕及蔡耀昌獲判緩刑。法官胡雅文指,判決需有阻嚇力才能維持公眾秩序,即時入獄是唯一合適選擇。 四名被告包括陳皓桓、李卓人、梁國雄和何俊仁,承認組織及煽惑參與未經批准集結罪,均判入獄18個月。 其餘六名被告黎智英、楊森、何秀蘭、吳文遠、單仲偕及蔡耀昌,承認組織未經批准集結罪,吳文遠及蔡耀昌另外承認一項明知參與未經批准集結罪,全部人判監14個月,其中只有單仲偕和蔡耀昌獲緩刑兩年。連同早前 …

立會三讀通過《完善選舉制度條例草案》

- 2021-05-27

- 港聞

- 新報人

- 記者:鄧栩晴編輯:林穎茵

- 2021-05-27

立法會以40票贊成、2票反對,三讀通過《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》,投反對票是陳沛然和鄭松泰。 政制及內地事務局局長曾國衞表示,感激大部分議員支持修定案,包括歡迎將資審會人數上限由5人加至8人,並委任非官守成員,和同意立法會及特首的修定案,而各項修正案已獲得法案委員會支持,讓愛國者治港得以落實。他又指,通過修定後,政府在未來十個月將要籌備三場重要選舉,會嚴格按照新修定規例做好各方面安排,「會確保選舉在公平、公正、誠實、廉潔的情況下進行。」

護老院疫下拒探訪 長者嘆隔門相見:「像探監」

- 2021-05-23

- 港聞

- 新報人

- 記者:DMC編輯:DMC

- 2021-05-23

記者:鄭敏婷、任子羿、舒經緯、吳嘉詠、馮子珊 疫情反覆,護老院一直禁止探訪。即使是家屬,亦只能到院舍門外與長者隔門相見,有長者直言:「像探監。」 現時居於私營護老院的林婆婆以電話形式接受訪問。她理解院舍禁止家屬親身探訪是無可避免,但因無法外出與親友相聚,感到難過。她認爲:「在護老院困著很辛苦,沒有自由,感到很鬱悶。」 問及「隔門共聚」是否能夠慰藉思親之情,林婆婆說成效不佳:「情況就像探監一樣,家人無法長時間暫在門外陪伴(自己),只能隔著門見面。無法跟家人親身接觸,只能看電視、呆坐渡過一天。」 林婆婆的女兒吳女士則表示,現時雖未能親身前往院舍探訪家人,但明白 …

疫下旅客急增帶動經濟 長洲居民反應兩極

- 2021-05-15

- 港聞

- 新報人

- 記者:DMC編輯:DMC

- 2021-05-15

新型肺炎疫情持續,市民也開始習以為常,假日郊外及離島人頭湧湧,長洲成為不少人不二之選。區議員指人流湧現,嚴重影響長洲居民日常生活,有遊客更因亂拋垃圾而遭到居民喝罵。不過另一邊廂,受惠於疫情帶動人流,部分店舖營業額不跌反升,疫情促進小島經濟發展。 記者﹕許洛榣、黃寶詠、張仲賢、鄒惟先、周亦聰 居民和遊客衝突增加 長洲區議員梁國豪表示因為大量人流湧入長洲,令居民和遊客的衝突增加,例如有遊客亂拋垃圾而被長洲居民喝斥。另外,不少遊客因在主要通道「打卡」、進食而停留,妨礙居民進出,繼而令居民和遊客產生口角。此外,更有年長居民被遊客的單車撞倒,遊客因而被三至四個長洲居民訓斥。梁議員慨嘆自疫情,島民和遊客的 …

移民潮帶來棄養潮? 寵物⾯臨的去留命運

- 2021-05-07

- 港聞

- 新報人

- 記者:陳洛蕎編輯:林穎茵

- 2021-05-07

記者:陳洛蕎、符芷琳、葉沛欣 「⼈的⽣命中也許遇到無數過客,但寵物的⼀⽣中只有主⼈。」⾃反修例運動及實施《港區國安法》後,港⼈移民數字不斷上升,他們的寵物何進何退?有⼈棄養,亦有⼈選擇攜寵物移民。然⽽,不少⼈對「寵物移民」的程序感到困惑,或者擔⼼寵物年⽼搭飛機發⽣意外。其實,寵物移民並非想像中「危險」,牠們更害怕的,可能是失去⽣命中的重要依靠。 還未進狗場,就已經聽⾒此起彼落的「歡迎」聲,這裡是狗狗們遮風避⾬的「安樂窩」。轉⼀個彎,六⼗幾雙眼睛開⼼的盯著「客⼈」,尾巴也興奮地搖著,好像在迎接好久不⾒的朋友。狗場主⼈琪姨原本經營燒烤場,當時救了四⼗幾隻狗,後來就在粉嶺坪輋找了⼀塊地,⼀邊做寵物托 …

電子消費券|舊區街市多用現金 長者學電子轉帳感困難

- 2021-05-06

- 港聞

- 新報人

- 記者:潘明卉、鄧栩晴、姚超雯編輯:林穎茵

- 2021-05-06

政府將向全港18歲或以上在港居住的香港永久性居民及新來港人士,發放5000元電子消費券。獲選的電子支付營辦商包括:支付寶 (AlipayHK)、八達通(Octopus)、拍住賞(Tap & Go)及WeChat Pay Hong Kong。消費券暑假就會派發。不過街市商販並沒有為此特別準備。有舊區街市商戶指顧客主要為長者和外傭,他們大多以現金付款。有長者不懂得使用電子支付應用程式,學習轉賬感到困難,但他相信多練習後便能獨自完成付款程序。有長者就表示以往只使用過八達通,不會特意學習使用其他電子支付系統。 舊區街市檔主表示無助增生意 旺角花園街街市 …

賣旗制度設收入門檻 疫下NGO感困難

- 2021-05-05

- 港聞

- 新報人

- 記者:劉鎧翹編輯:林穎茵

- 2021-05-05

每年有不少志願機構都會申請「賣旗」,希望籌款幫補開支。但對小型非牟利組織(NGO)可謂困難重重,因社署規定有「收入指標金額」,在疫情下要達到下限,對NGO有一定困難,若達不到就有機會失去明年抽籤的資格。 2022至2023年度社會福利署(以下簡稱「社署」)「賣旗日」申請將於5月14截止。過去一年,受到新型冠狀病毒疫情影響,多個機構未能如期舉辦「賣旗日」。據統計,2021年1月至4月原有31個機構舉辦「賣旗日」,當中有22個機構取消,或轉為線上籌款。因不可抗因素而取消賣旗的機構,亦不保證獲得翌年「賣旗日」資格,必須按程序重新申請抽籤。要得到「賣旗日」資格,對NGO而言已經不容易,不僅要達到申請門 …

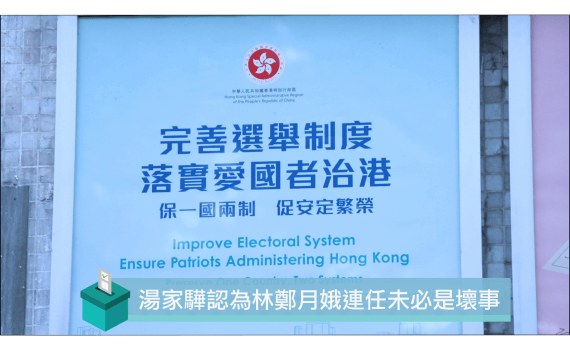

【湯家驊認為林鄭月娥連任未必是壞事】

- 2021-04-15

- 港聞

- 新報人

- 記者:何琛然、梁朝威編輯:何琛然、梁朝威

- 2021-04-15

繼行政會議成員葉國謙個人支持林鄭月娥連任之後,另一名行會成員湯家驊亦認為林鄭月娥連任未必是壞事,因為她願意平衡各方意見。被問到中聯辦被指協調選舉,湯家驊認為不構成犯法。 記者: 何琛然 梁朝威 指導老師:呂秉權